천구와 좌표계

본문에서는 우주 / 천문 과학의 필수 요소인 천구에 대해 알아보겠습니다. 본문의 순서는 다음과 같이 이루어질 예정입니다.

- 천구

- 지평좌표계

- 적도좌표계

1. 천구

지평좌표계에 대해 살펴보기 전에 천구에 대한 이해가 필요합니다. 먼저, 천구의 정의는 다음과 같습니다.

관측자를 중심으로 하는 반지름이 무한대인 가상의 하늘

따라서, 천구의 중심에는 지구가 위치하고, 천구 상에서는 천체까지의 거리가 무시됩니다. 고려되는 것은 오로지 시선 방향일 뿐입니다.

지구의 중심과 관측자의 위치는 다른데 왜 천구의 중심에 지구가 위치하는지 의아할 수도 있습니다. 실제로, 지구의 반지름은 약 6378.1 km이므로 차이가 나는 것은 사실입니다. 하지만, 무한한 천구의 크기에 비해 그 정도의 차이는 아무것도 아닙니다. 그래서 지구의 중심을 중심에 두던 관측자의 위치를 정중앙에 두던 똑같게 됩니다.

천구는 실제로 존재하는 구면은 아닙니다. 우리가 보기에 그렇게 보인다는 것일 뿐입니다. 즉, 천구는 우주를 표현한 가상의 구면입니다.

천구에서 나타나는 특별한 지점들에 대한 정의를 알 필요가 있습니다. 관점을 1인칭, 3인칭으로 바꾸어 가면서 생각하면 이해하기 쉬울 겁니다.

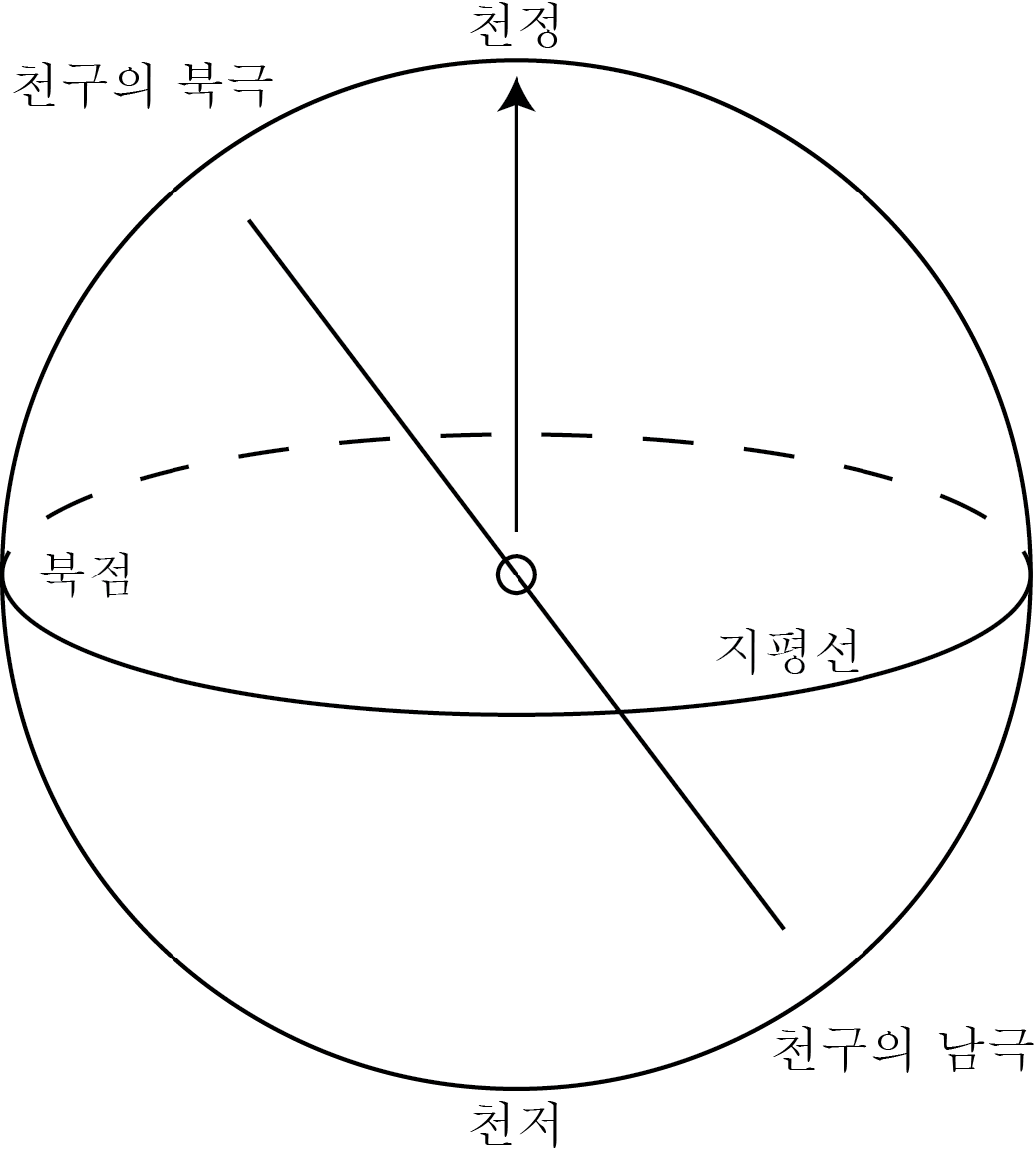

그림의 가운데 위치한 것이 지구입니다. 관측자는 지구 위에 서 있다고 생각합시다.

이때, 천정은 관측자를 지나는 연직선이 천구와 만나는 두 점 중 위에 있는 것을 의미합니다. 반대로 아래에 있는 것은 천저라고 합니다. 정의는 어려워 보입니다. 하지만, 1인칭의 관점으로 보면 쉽게 생각할 수 있습니다. 여러분이 밖으로 나가서, 하늘을 보았을 때, 정확하게 여러분 바로 위에 위치한 점이 천정이 됩니다. 그 반대 위치에 있는 점도 상상해 볼 수 있을 텐데, 그 점을 천저라고 하는 겁니다.

그리고 관측자가 서 있는 평면을 연장하여 천구와 만나는 대원을 지평선이라고 합니다. 이것도 정의는 복잡해 보이지만, 우리가 일상생황에서 말하는 지평선의 의미와 완전히 일치합니다. 여러분이 평원에 서 있다고 생각 해 봅시다. 경사도 없고, 완전한 평원입니다. 그러면, 여러분은 여러분의 시야가 끝나는 곳을 볼 수 있습니다. 하늘과 땅이 만나는 곳이 보일 겁니다. 그 선을 우리는 흔히 지평선이라고 합니다. 지구과학에서도 똑같은 의미입니다. 따라서, 아래에 서술하겠지만, 지평선 아래에 위치한 천체는 보이지 않는다는 것은 당연한 이치가 됩니다.

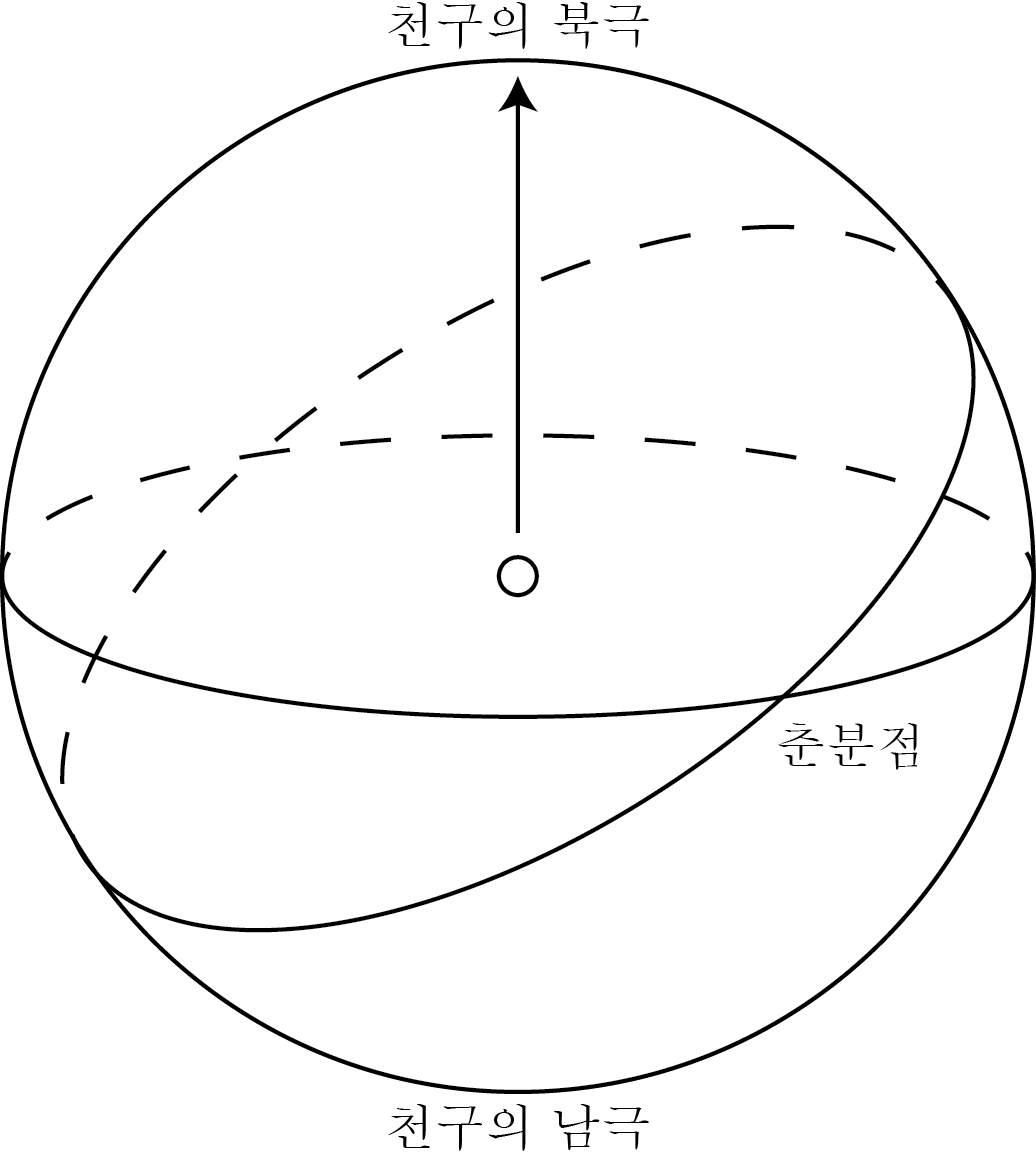

이제는 3인칭으로 나와서 천구의 북극과 남극, 적도를 얘기하려고 합니다. 천구의 북극과 남극은, 지구의 자전축을 연장하였을 때, 그 직선이 천구와 만나는 점을 의미합니다. 이 중 북쪽에 위치한 것이 북극, 남쪽에 위치한 것이 남극이 되는 것입니다. 비슷하게 적도는 지구의 적도면을 연장함으로써 얻을 수 있습니다. 지구의 적도면을 연장하였을 때 이것이 천구와 만나는 대원, 이것을 천구의 적도로써 정의합니다.

다음으로 수직권에 대한 정의를 하겠습니다. 천정과 천저를 지나는 대원을 수직권이라고 합니다. 그러니까 당연히 수직권은 무한대로 많이 존재합니다. 1인칭의 관점으로 생각 해 봅시다. 평원에 서서 나무 막대를 지표면에 수직하게 꽂습니다. 그리고 멀리서, 이 막대를 봅니다. 이 막대는 여러분의 시야에서 이제 하나의 수직권 위해 위치하게 되는 겁니다. 다시 말해, 수직권은 지평선과 수직한 임의의 대원입니다.

시간권은 수직권과 다르게 천구의 북극과 남극을 지나는 대원으로써 정의가 됩니다. 실제 우리가 말하는 경도의 개념과 유사합니다. 당연히 시간권도 무한히 많이 존재합니다.

자오선은 천정과 천저 그리고 천구의 북극과 남극을 지나는 대원으로써 정의합니다. 따라서, 위의 정의에 의해 수직권이자 동시에 시간권이 됩니다. 그리고 자오선은 유일하게 존재한다는 것 또한 알 수 있습니다.

북점은 자오선과 지평선이 북쪽에서 만나는 점을 의미합니다. 이게 무슨 얘기냐 하면, 천구의 북극 방향으로 내려갔을 때 지평선과 만나는 점을 뜻하는 것과 같습니다. 1인칭의 관점에서는 여러분이 서서 북극성을 가리킨 후, 천천히 손을 내려서 지평선 위의 한 점을 가리켰을 때, 그 점이 북점이 됩니다. 더 간단하게는 관측자의 정북쪽에 있는 점이 됩니다.

2. 지평 좌표계

지평 좌표계는 지평선과 수직권을 기준으로 별의 위치를 나타내는 방법입니다.

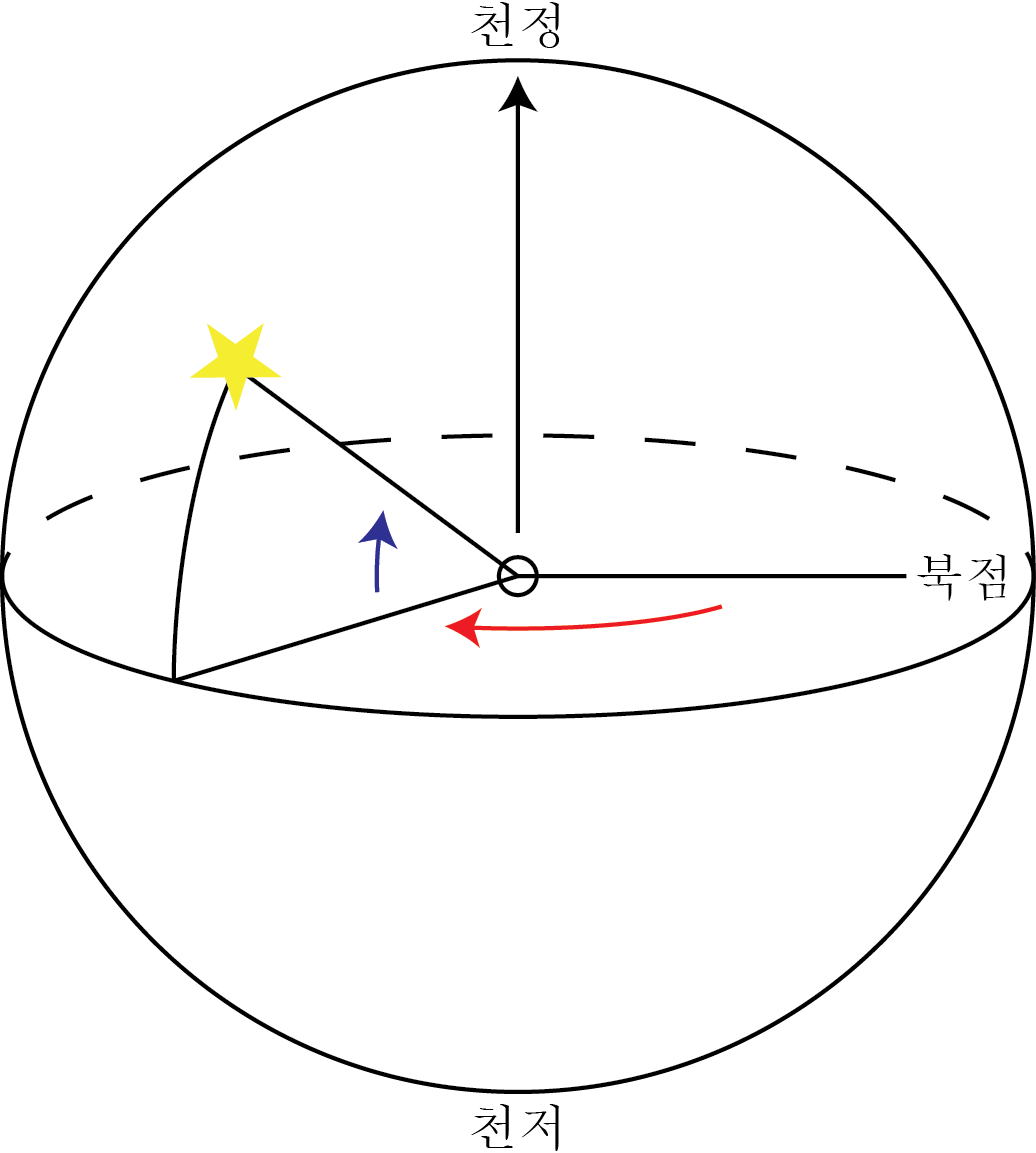

그림에서 두 개의 화살표를 찾을 수 있을 것입니다. 빨간색 화살표는 북점에서 지평선을 따라 시계방향으로, 파란색 화살표는 지평선에서 수직권을 따라 위로 올라가고 있는데, 각각 방위각(\(A \)), 고도(\(h \))라고 합니다. 방위각은 \(0^{\circ} \sim 360^{\circ} \)의 값을 갖고, 고도는 \(0^{\circ} \sim 90^{\circ} \)의 값을 갖습니다. 그러면, 다음의 질문이 드는 것은 당연합니다.

방위각이 360도까지의 값을 갖는 것은 알겠는데, 고도가 90도까지의 값밖에 가지지 못한다면, 아래쪽은 어떻게 나타내는가?

이것은 지평 좌표계를 잘 이해하지 못했기 때문에 생기는 질문입니다. 지평 좌표계에서는 아래쪽을 나타내지 않습니다. 지평 좌표계는 실제로 관측자가 보는 천구를 나타내기 때문입니다. 관측자 입장에서는 지평선이 볼 수 있는 한계이므로, 그 아래가 보이지 않고, 따라서 측정할 수 없습니다.

바로 전 문단에서 지평 좌표계가 관측자를 기준으로 한다고 했습니다. 그렇기 때문에, 지평 좌표계에서는 위치, 시간에 따라 천체의 좌표 값이 달라진다는 특징이 있습니다. 같은 시점이라고 할 지라도, 우리나라에서 낮이라면, 지구 반대편에서는 밤이 됩니다. 당연히, 관측되는 것은 둘이 다를 수밖에 없겠지요.

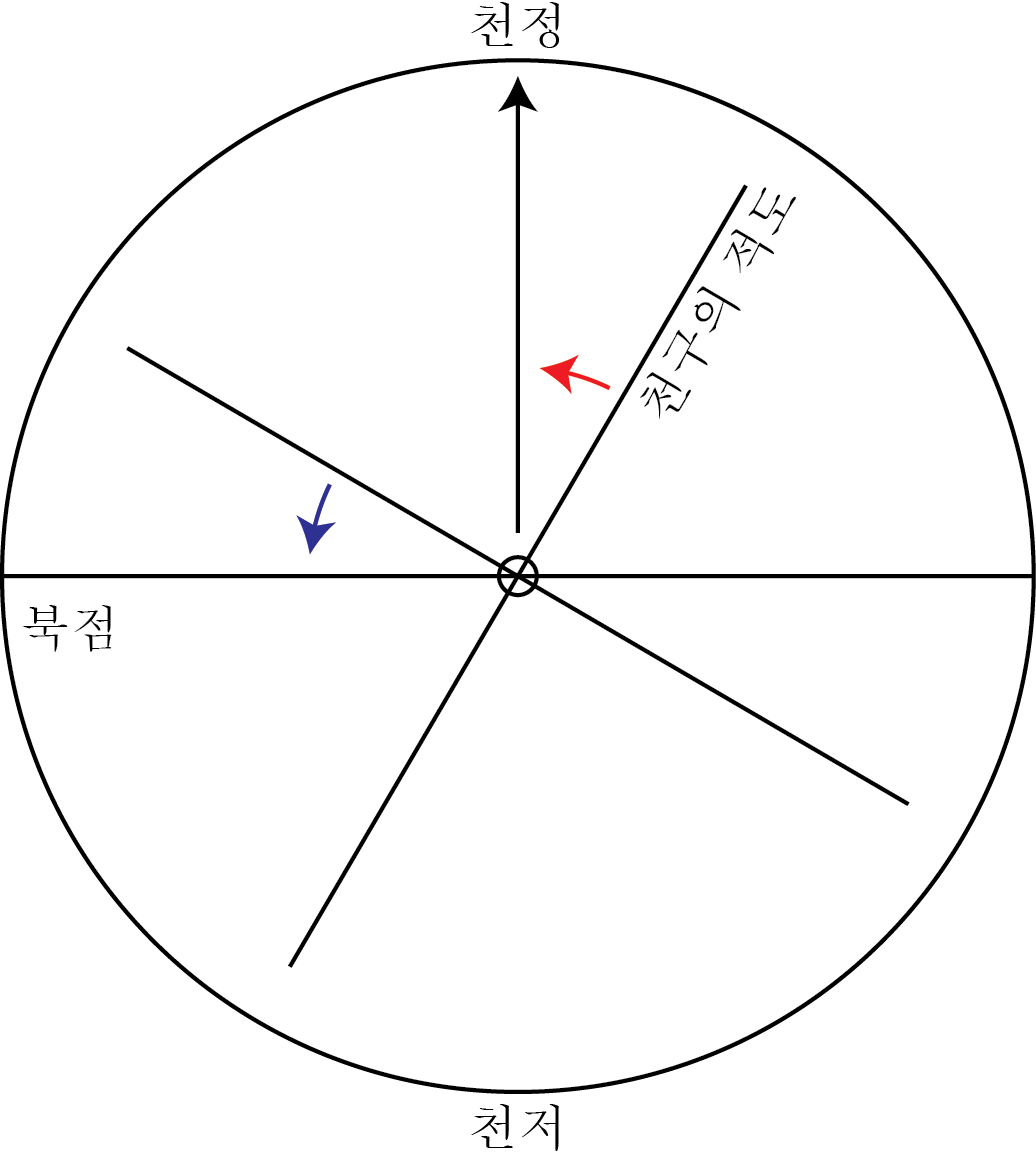

이제 지평 좌표계를 활용해 봅시다. 지평 좌표계를 이용하면, 관측자의 위도를 구할 수 있습니다. 북반구에서 관측자의 위도 \(\varphi \)는 북극성의 고도와 같기 때문입니다. 왜 북극성의 고도가 관측자의 위도와 같은지 그림으로 보여드리겠습니다.

자오선이 있는 평면만을 그렸습니다. 여기에서 빨간색 화살표가 위도를 의미합니다. 위도가 적도로부터 올라간 각거리를 의미하기 때문입니다. 그런데, 우리는 자전축과 적도가 서로 수직임을 알고 있습니다. 또한, 지평선과 천정 - 천저가 이라는 직선도 서로 수직이므로, 파란색 화살표가 의미하는 각과 빨간색 화살표가 의미하는 각의 크기는 서로 같게 됩니다. 그런데, 파란색 화살표는 곧 자전축의 각도와 같고, 이것은 북극성의 고도와 같으므로, 북극성의 고도가 위도가 된다는 사실을 알 수 있습니다.

3. 적도 좌표계

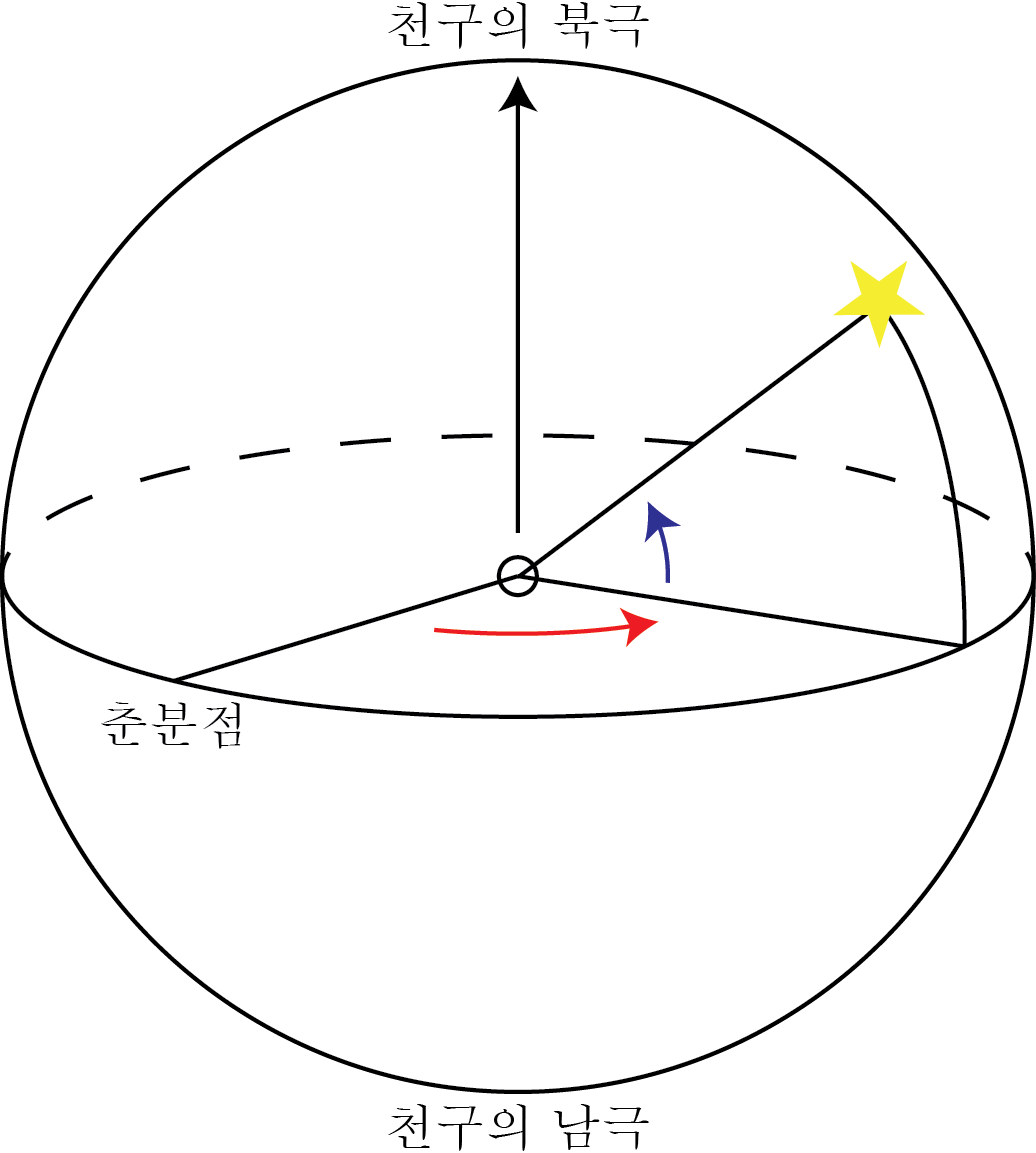

적도 좌표계는 지평 좌표계와 달리 천구의 적도와 시간권을 기준으로 하는 좌표계입니다.

보시면, 원래 지평 좌표계에서 북점, 천정, 천저가 있었던 것이, 춘분점, 천구의 북극, 천구의 남극으로 바뀌었습니다. 이것은 적도 좌표계가 지구를 중심으로 하는 좌표계이기 때문입니다. 적도 좌표계에서는 지평 좌표계와 달리, 적경(\(\alpha \))과 적위(\(\delta \))라는 표현을 사용합니다. 적경이라는 것은, 춘분점으로부터 반시계방향으로 잰 각을 의미하며 그림에서 빨간색으로 나타낸 것입니다. 적위라는 것은 천구의 적도에서 천체까지 시간권을 따라 잰 각을 의미하며 그림에서 파란색으로 나타나 있습니다. 여기에서, 적경의 단위는 '시'라는 것에 주의해야 합니다. 즉, 적경은 \(0h \sim 24h \)의 값을 갖습니다. 지평 좌표계의 고도와는 달리 적위의 경우, -값을 가질 수 있습니다. 다시 말해, 적위는 \(-90^{\circ} \sim +90^{\circ} \)의 값을 갖게 됩니다. 한 마디로 적경과 적위는 지구의 경도 / 위도와 비슷한 천구 상의 명칭입니다.

그런데, 아직 춘분점에 대한 설명을 하지 않았습니다. 춘분점의 사전적 의미는 다음과 같습니다.

태양이 황도를 따라 남쪽에서 북쪽으로 지나가면서 하늘의 적도와 만나는 점

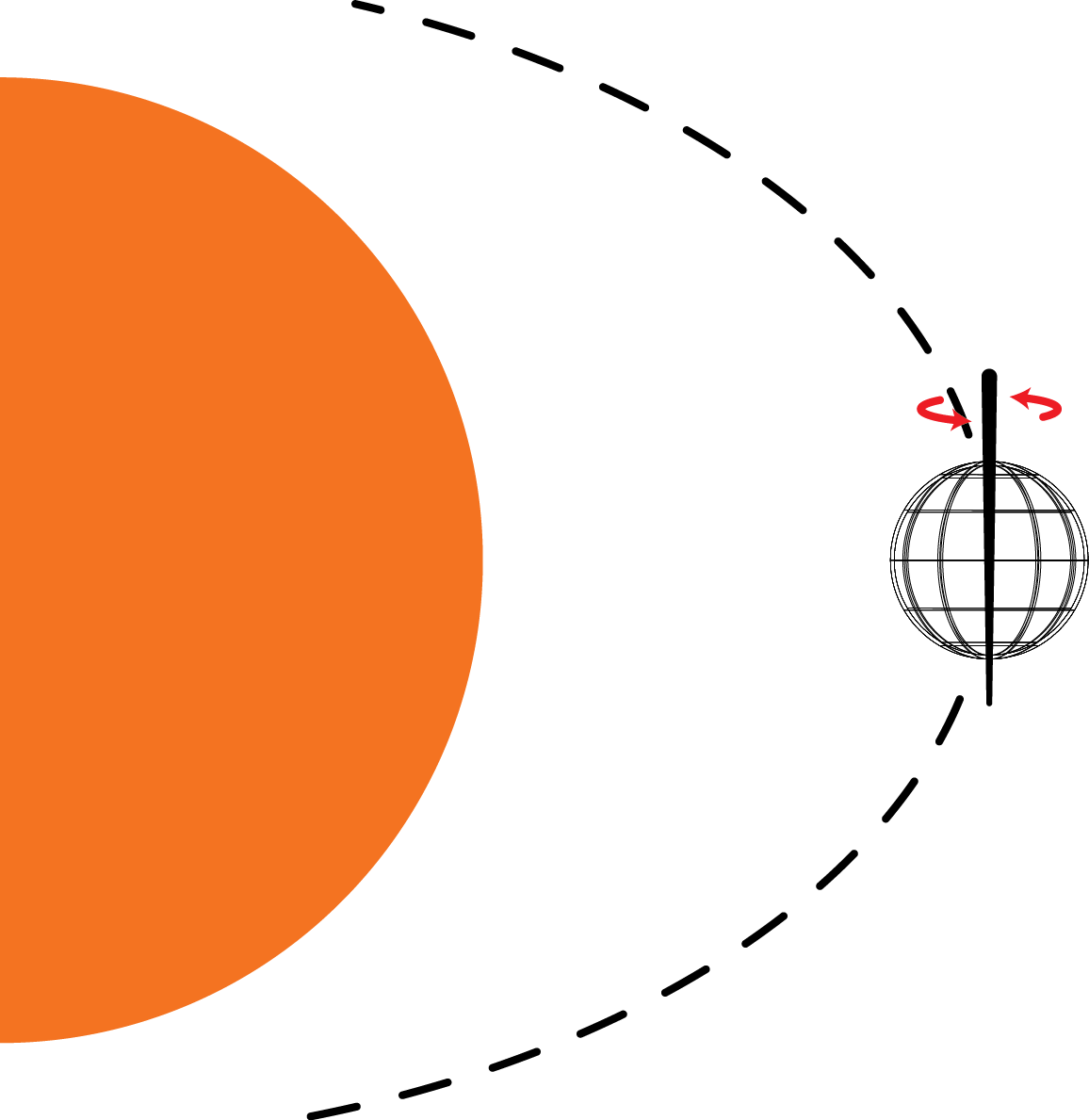

잘 감이 잡히지 않습니다. 일단 그림으로 먼저 보겠습니다.

위 그림은 사전적 의미를 살려 그린 그림입니다. 이것은 그렇게 도움이 되는 것 같지 않습니다. 다른 방식으로 그림을 그려봅시다.

자전축이 23.5\(^{\circ} \) 기울어져 있어야 되지 않느냐고 의문을 제기할 수도 있겠습니다. 맞는 얘깁니다만, 이 그림에서는 일부러 자전축을 이렇게 그렸습니다. 자전축은 지금 화면 밖으로 기울어져 있는 것입니다. 이 그림은 춘분날의 상황을 도식화한 것입니다.

이때가 되기 전, 그러니까 북반구가 겨울일 때에는, 태양은 남반구 쪽에 위치할 것입니다. (지구를 기준으로 머릿 속에서 그림을 그려보세요.) 그리고 북반구가 여름이 되면서는, 태양은 북반구에 위치하게 됩니다. 즉, 춘분점에 정확히 태양은 적도와 만나게 되고, 그 이후에 북반구로 올라가게 됩니다. 따라서, 춘분점은 유일한 점이 될 수 있습니다. 천구 상에서 춘분점은 움직이지 않고, 고정되어 있게 됩니다.

태양은, 적경과 적위가 바뀔 수 있을 정도로 가까이에 있지만, 다른 대부분의 천체 같은 경우, 너무 멀어서, 지구의 공전은 사실상 거의 영향을 주지 않습니다. 즉, 대부분의 천체에 대해서는 적경과 적위값이 고정됩니다.

적도 좌표계를 이해할 때에는, 관측자에 대한 생각을 버려야 합니다. 지구가 관측할 때 어떻게 될 지가 관건입니다.

4. 마무리

이것으로 좌표계에 대한 설명을 마치겠습니다. 천문에 대한 이해를 위해서는 좌표계에 대한 이해는 필수적입니다. 좌표계를 이해하지 못한다면, 다른 개념을 이해하는 것도 쉽지 않습니다. 연습문제를 내면서, 본문을 마치겠습니다.

Q1.

어떤 곳에서 관측한 북극성의 고도가 35\(^{\circ} \)였다고 한다. 관측한 위치의 위도를 구하시오.

Q2.

어느 날 어떤 때에 철수가 하늘을 올려다 보았는데, 어떤 별 A의 고도가 90\(^{\circ} \)였다고 한다. 관측한 시점의 북극성의 고도가 20\(^{\circ} \)였다고 할 때, 별 A의 적위를 구하시오.

Q3.

천구 상에서 황도와 천구의 적도가 이루는 각은 23.5\(^{\circ} \)이다. 하짓날의 태양의 적경과 적위를 구하시오.

Q4.

어느 날 어떤 때에 영희는 태양이 아닌 별 A를 관측하고 계산하여, 그 별의 적경이 \(2h \)임을 알아내었다. 이때, 1개월 후의 별 A의 적경을 구하시오.