우주 대항해의 시대를 여는 첫 발걸음. 스타샷 프로젝트에 대해

Breakthrough Starshot Project란?

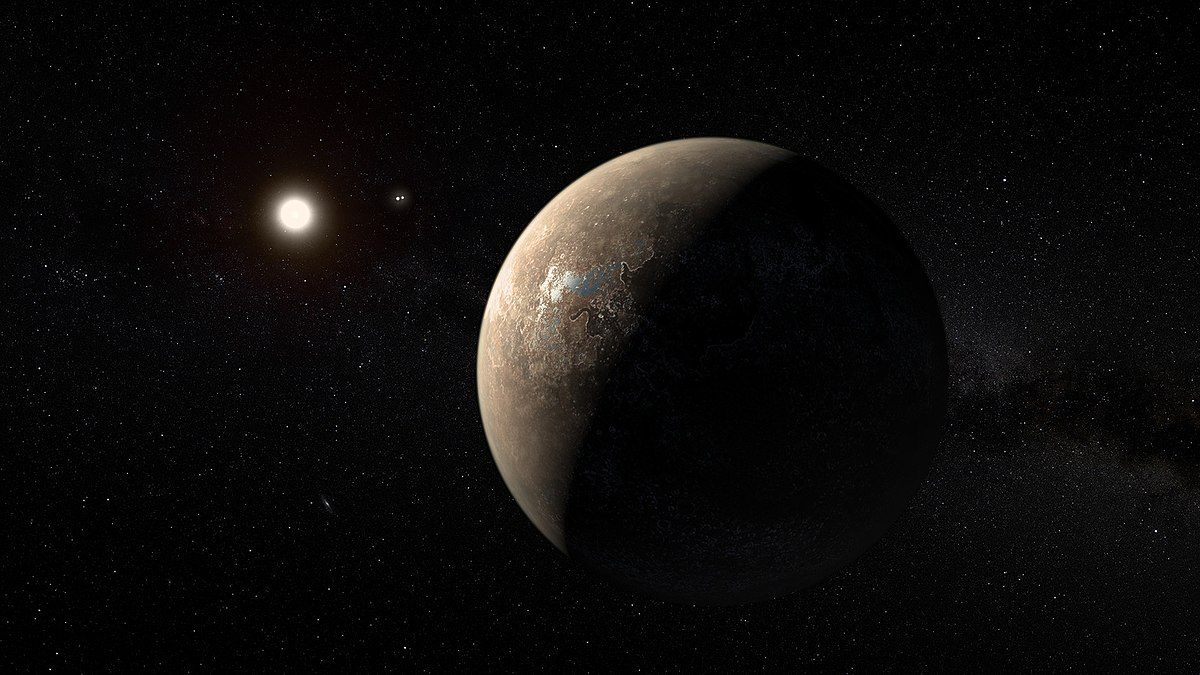

2016년 4월 12일 뉴욕에서 발표된 프로젝트인 ‘브레이크스루 스타샷’은 외계 태양계 ‘알파 센타우리’로 초소형 우주선 수천 대를 보내는 프로젝트이다. 현재 로켓 기술로 약 4광년 정도 떨어진 알파 센타우리에 도달하는 데는 약 30,000년이 걸린다고 한다. 이런 천문학적인 시간을 단축하기 위해 만들어진 이 프로젝트는 초경량의 우주선과 광자 추진 방식을 이용하여 우주선을 광속의 20% 정도 되는 속도로 가속하여 기존의 30,000년이라는 시간을 약 20년으로 단축할 수 있다. 첫 번째 로켓을 2036년에 발사하는 게 목표이며, 그 목표는 생명가능지대에 위치한 외계 행성인 프록시마 B이다.

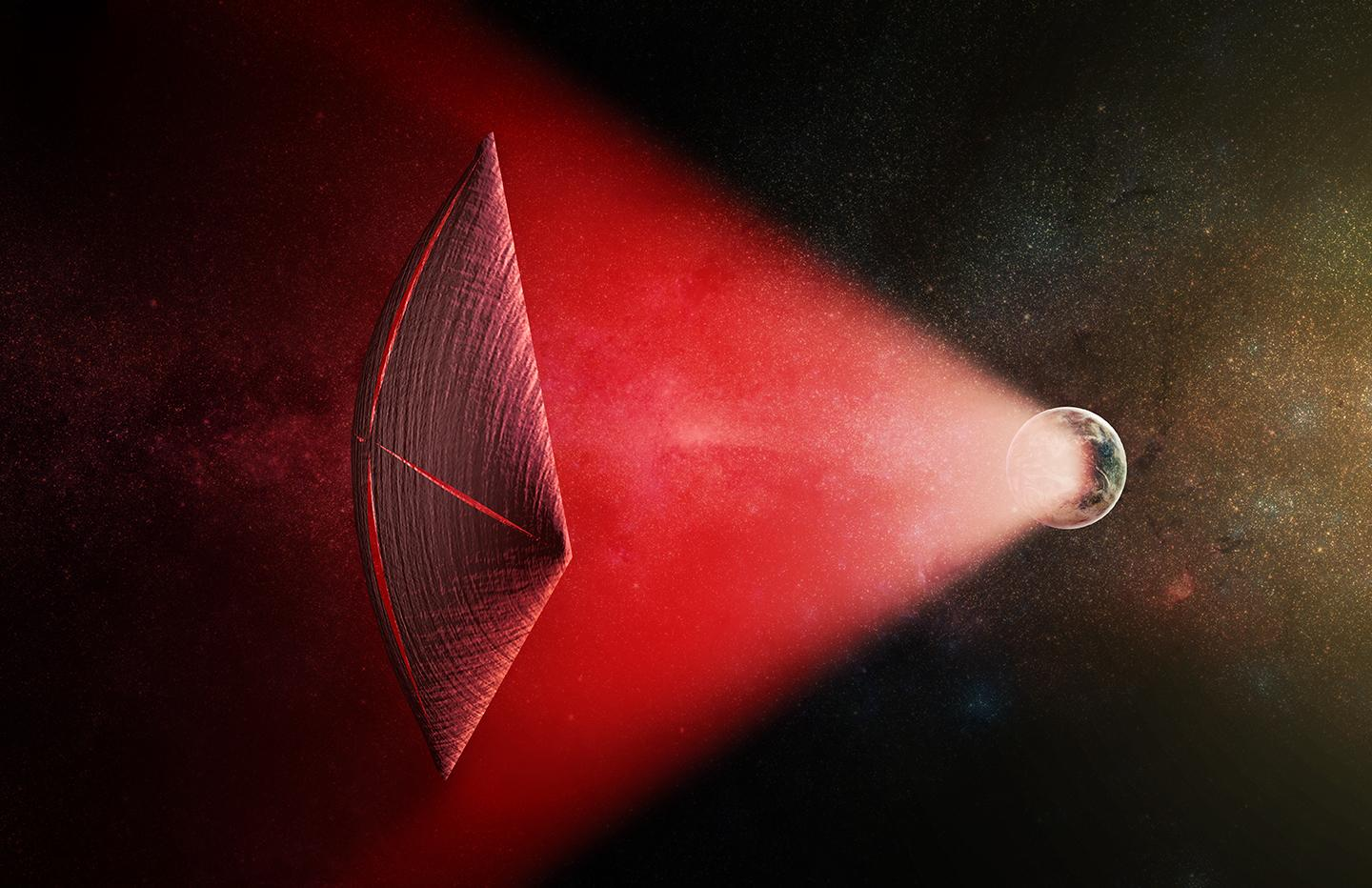

프로젝트의 내용은 다음과 같다. 로켓을 이용하여 초소형 우주선 수천 대를 우주공간으로 날린 다음, 지상에서 그 우주선들에게 약 1TJ 정도 되는 고에너지의 광선을 발사한다. 약 10분간 우주선이 광자 에너지를 받으면 목표속도로 가속되는 원리이다. 이를 광자 추진 방식이라고 한다. 그렇게 우주선이 목표 행성에 도달하면 우주선에 장착되어있는 나노칩이 그 행성의 정보들을 조사하여 그 정보를 다시 지구에 보내는 프로젝트이다. 일종의 탐사 프로젝트인 셈이다.

우주선(Nanocraft) 기술의 현재 연구 동향

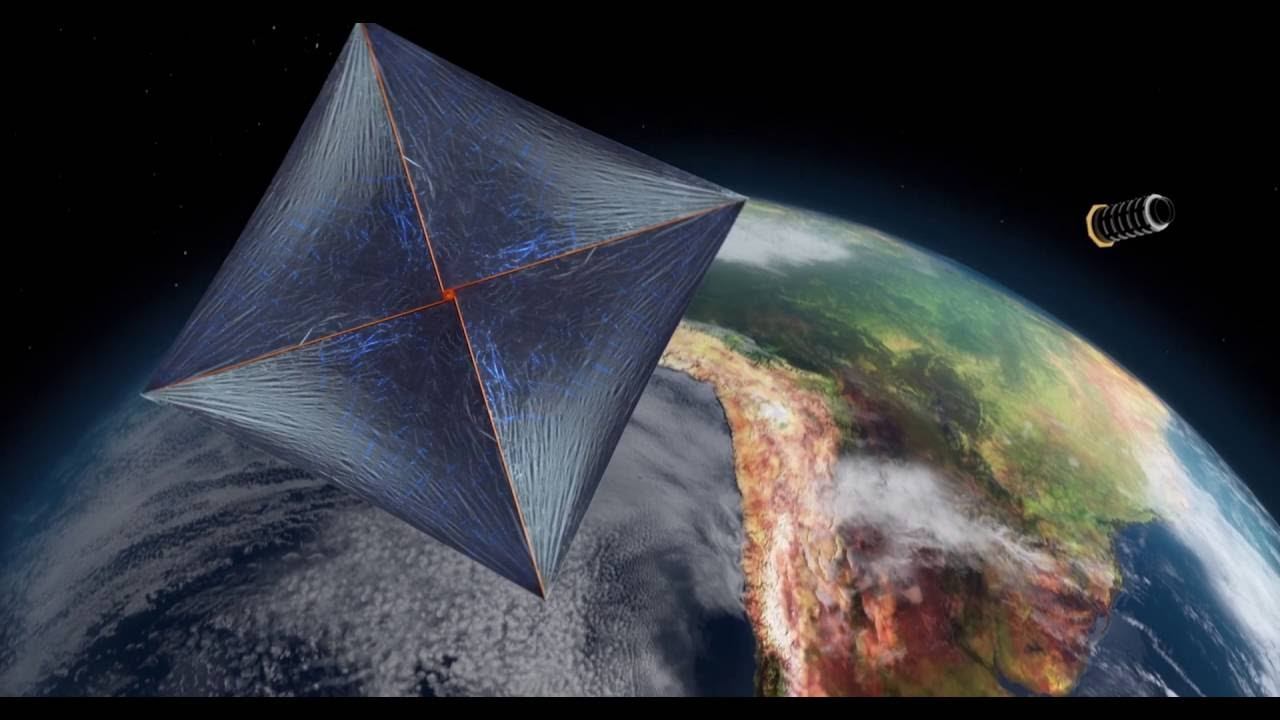

우주선은 크게 두 가지 주요 부분으로 구성되어있다. 하나는 여러 전자장비들이 탑재되어 있는 나노칩(Starchip)이며, 나머지 하나는 Lightsail(광선을 받는 돛)이다.

Lightsail에 대하여

1) 경량화 문제

적은 에너지로 최대한의 가속을 얻기 위해서는 우주선이 매우 경량화 되어야 한다. 실제로 우주선의 예상 무게는 몇 그램 이내이다. 하지만 광자 에너지를 받기 위해서 우주선은 큰 돛(Lightsail)을 장착해야 하는데, 그 크기는 4m x 4m 정도이다. 이해를 돕기 위해 예를 들자면, 바람으로 추진력을 얻는 요트에 큰 돛을 장착하는 원리와 비슷하다고 볼 수 있다. 현재 나노 기술이 발전함에 따라 점점 얇고 가벼운 메타 물질들이 생산되어지고 있으며, 조만간 수백 원자 두께 이하의, 그램 규모의 돛을 제작할 수 있을 것이라고 과학자들은 예상하고 있다.

2) 그 외 만족시켜야 하는 다양한 조건들

경량화에서 끝나지 않는다. 돛에 쓰이는 소재는 우주 항해에 필요한 다양한 조건들을 갖추어야 한다. 크게 세 가지 조건이 있다.

첫 번째로, Lightsail에 가해지는 고에너지의 광선에 의해 돛에 변형이 일어날 수 있고, 우주선의 전자 부품들이 고장날 수도 있다. 이를 위해 99.999% 이상의 높은 반사율을 가진. 흡수 계수가 매우 낮은 재료를 사용해야한다.

두 번째로, 우주선의 엄청난 가속도를 견딜 수 있는 강한 소재를 사용해야한다.

세 번째로 항해 중에 미세한 입자나 먼지들과 충돌할 때, 그 충돌을 견딜 수 있는 소재를 사용해야한다. 세 번째 조건에 대한 문제가 현재 제일 많이 논의되는 부분이라고 할 수 있겠다. 왜냐하면 매우 빠른 속도로 운동하는 우주선에게는 우주공간에 있는 마이크론 크기의 먼지입자나 무거운 원소들의 입자들이 치명적인 위협이 될 수 있기 때문이다.

우주가 고진공상태라고는 하지만 실제 우주공간은 완벽한 진공이 아니며, 먼지나 가스입자 등의 성간 물질(수소, 헬륨 원자 등)이 평균 1cm^3 당 한 개 정도가 존재하기 때문에 우주선에게 상당한 영향을 줄 것으로 예측하는 것이다. 실제 계산 결과 알파 센타우리로 이동하는 과정에서 우주선은 전면 단면적 1cm^2 당 0.1미크론 크기의 먼지 입자와 약 1,000번 정도 충돌한다고 한다. 그리고 그 정도의 크기의 먼지 입자는 StarChip을 0.4mm 깊이까지 침투하여 녹인다. 그렇기 때문에 초소형 우주선의 보호를 위한 소재를 찾는 일은 필수인 것이다. 또한 필요한 경우 우주선의 형상을 바늘과 같은 모양으로 바꿀 계획도 있다고 한다.

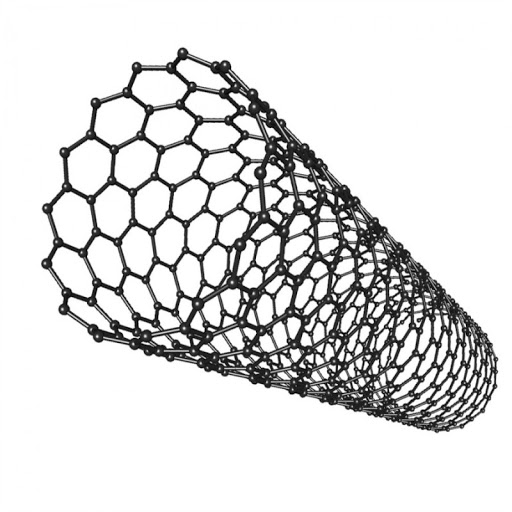

이 모든 조건들을 충족시킬 수 있는 소재를 찾는 연구가 활발히 진행 중이며, 현재는 그래핀과 베릴륨 구리 코팅법 등을 그 해답으로 보고 이에 대한 연구를 진행하고 있는 추세이다.

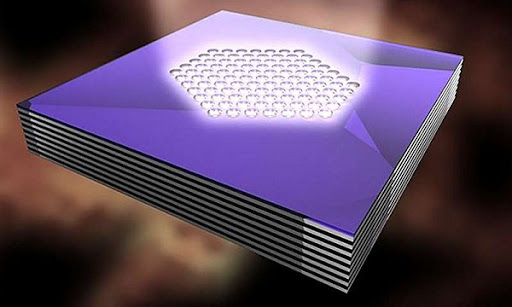

2. Starchip

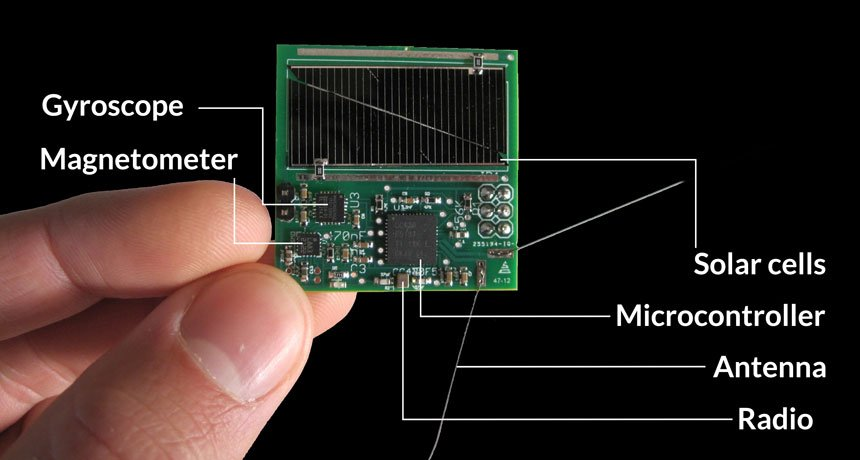

나노칩 또한 경량화가 필수이며, 행성을 탐사하는 데 필요한 카메라, 전원 공급 장치, 광자 추진체, 네비게이션, 통신 장비 등의 전자 부품들이 탑재되어야만 한다. 아직까지 다양한 기술적 한계들이 존재하지만, 그 중 가장 어려운 부분은 배터리이다.

1) 배터리

배터리의 무게는 150mg으로 할당이 되어있는데, 그 정도 무게의 배터리로 전자장비들을 움직일 만한 전력을 공급하기는 무리이기 때문이다. 때문에 이 부분에 대해 연구가 활발히 진행 중이며, 현재는 태양광 전지, SiC 베타 전지 등의 기존 전지를 개량한 모델부터, 다이아몬드 내에 플루토늄-238 또는 아메리슘-241과 같은 방사성 물질을 캡슐화하여 전류를 생산하는 새로운 패러다임의 전지를 연구하는 등 다양한 배터리를 개발하고 있는 중에 있다.

2) 송신기

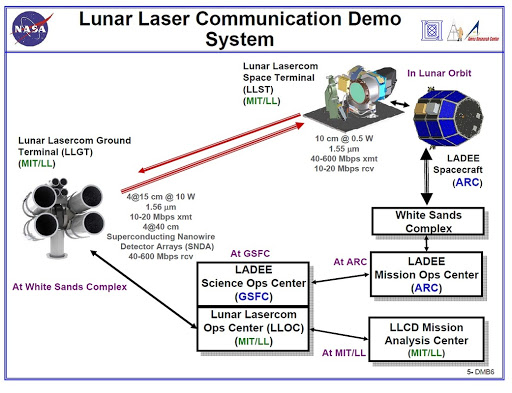

만약 우주선이 프록시마 행성까지 성공적으로 날라가서 정보를 수집했다고 치자. 그러면 그 정보들을 다시 지구로 송신해야 할 것이다. ‘LADEE Laser Communication’ 라는 기술을 개발 중에 있는데, 레이저 통신 시스템의 일환이다. 스타칩에 있는 광자 추진기가 레이저로 지구로 정보를 보내면 광자를 검출하여 데이터를 읽는 방법이다. 현재 연구 중에 있다.

그 뿐만 아니라 프로세서, 카메라 등의 장비들을 소형화해야 하는 문제가 존재하지만 현재 개발 속도로 봐서는 무어의 법칙에 따라 충분히 개발이 가능할 것으로 과학자들은 예상하고 있다.

실제로 2019년 4월 12일, 미국 메릴랜드주 애나폴리스에 있는 해군사관학교에서 실험 버전의 스타칩을 기구에 실어서 상공 32,000m까지 올려보내는 실험을 진행했고, 그 결과 스타칩은 성공적으로 작동했다. 이런 실험들은 향후 더 발전된 스타칩 개발에 청신호를 줄 것이다.

3. 우주선의 궤도

우주선의 궤도 또한 매우 중요하다. 조금이라도 오차가 발생하게 되면 목표 지점에 도달할 수 없기 때문이다. 이를 위해 여러 천문대에서 비행 경로 근처에 있는 모든 물체에 대한 정확한 조사를 진행하고 있다.

Light Beamer(광선) 기술의 현재 연구 동향

레이저의 출력을 높이는 방법에 대해

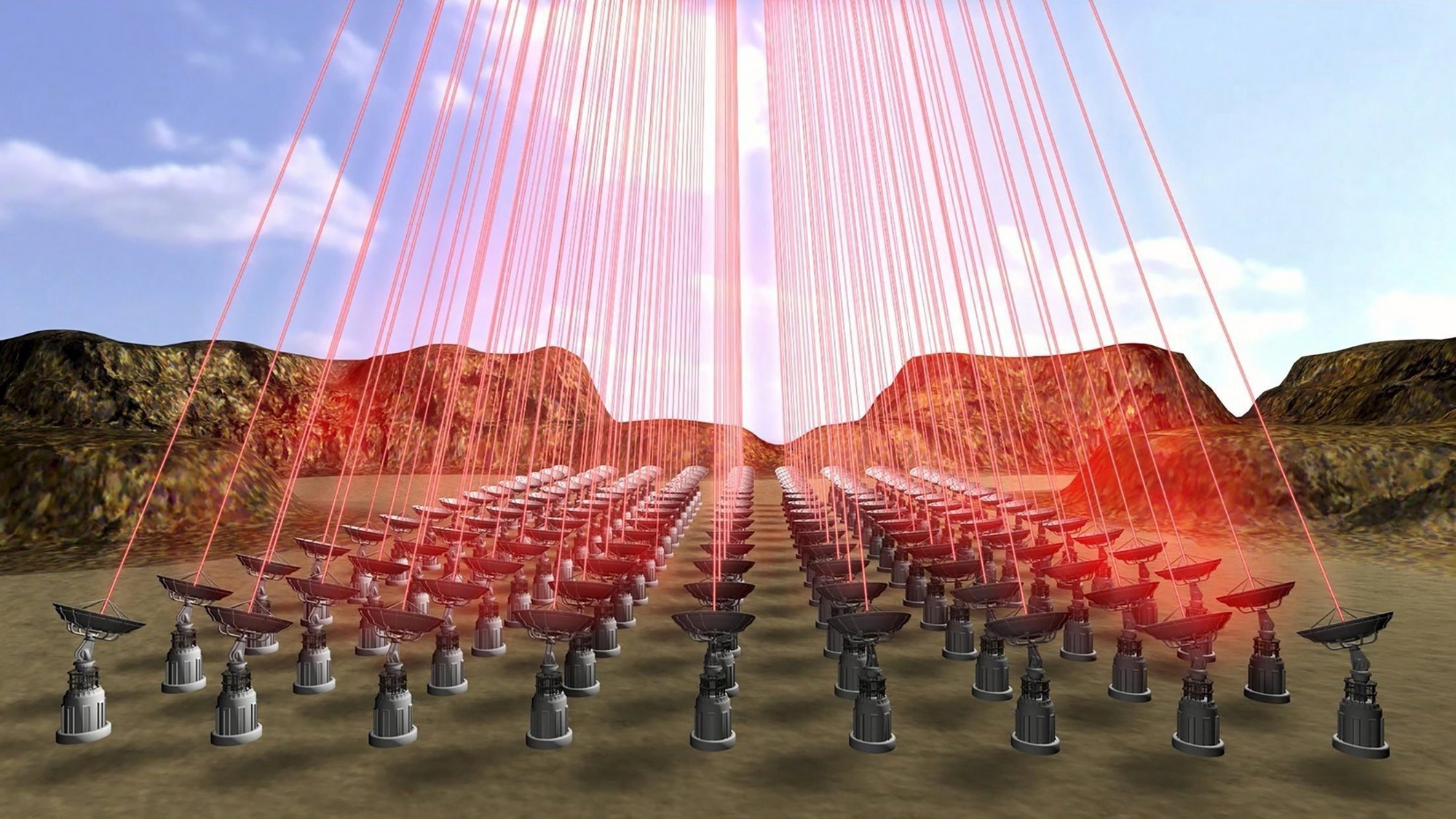

지상에서 광선을 발사하는 시스템을 구축하는 데에는 천문학적인 비용과 에너지가 소비된다. 아무리 작은 무게라도 우주선을 가속시키기 위해서는 엄청난 양의 에너지가 필요하기 때문이다. 실제로 100GW 규모의 레이저 설비가 필요하다고 한다. 또한 전기 에너지를 레이저로 전환하는 과정에 있어서도 막대한 에너지 손실이 발생한다. 현재 기술력으로는 약 50% 정도의 효율을 낼 수 있다고 한다. 하지만 레이저 증폭기의 비용은 지난 30년 사이에 기하급수적으로 감소하였고(18개월마다 가격이 절반으로 줄음), 이 추세가 계속된다면 충분한 건설 비용을 확보할 수 있을 것이라고 추정하고 있다.

하지만 레이저 증폭기를 건설했다고 하더라도, 그 많은 에너지를 어디서 공급받을지, 그리고 지속된 에너지 공급으로 인해 증폭기가 과열될 때 그 과열된 기기를 어떻게 냉각시킬지가 다음 문제이다. 이 부분 또한 활발히 연구와 논의가 되고 있는 부분이고, 기존의 레이저 증폭기에 사용되는 글리콜 냉각제를 이용하거나 레이저 증폭기 자체를 상변환소재로 제작하는 방법을 택하면 충분히 해결 가능할 것이라고 보고 있다.

2. 정밀하게 레이저를 발사하는 방법에 대해

그렇게 고에너지의 레이저 발사 장치를 만들었다고 치자. 하지만 무작정 우주로 쏠 수만은 없는 노릇이다. 우주선을 항해 경로로 가속시키기 위해서는 매우 정밀한 계산이 필요하다. 수백 개의 광선을 한 개의 우주선에다가 쏘는 원리이기 때문에 조금이라도 오차가 발생하게 되면 원하는 방향으로 가속이 되지 않을 수 있으며, 우주선이 폭발할 수도 있기 때문이다.

실제로 2x10^6m 의 가속 거리에서 4m x 4m의 돛에 광선의 초점을 맞추려면 2 나노-라디안(0.4밀리 초) 수준의 초점 각도 조정이 필요하다고 한다. 게다가 지상에서 우주로 광선을 발사하는 것이기 때문에 불안정한 대기에 의해 광선이 회절할 수도 있고, 레이저의 출력이 일정하지 않다는 점, 지구가 자전하고 있다는 점 등 다양한 오차의 여지가 존재한다.

이를 위해 실시간 광학 측정으로 보정된 대기 모델을 레이저 빔 출력에 모니터링하여 레이저빔을 보정하는 기술과 우주선의 돛을 회전하게 만들어 보정하는 기술들이 개발되고 있지만, 이런 방법들은 위 프로젝트를 위해서는 정밀도를 크게 개선해야한다고 한다.

현재까지도 연구가 활발히 진행되고 있는 ‘Breakthrough Starshot‘ 의 연구 동향에 대해서 알아보았다. 이 프로젝트의 책임자 중 한명인 피터 월든은 인터뷰에서 ’연구 초기에 발견된 큰 문제점 25개 정도를 수치화했는데, 연구해보니 각각의 문제점은 앞으로 수십 년 동안 해결될 수 있는 것들이었다. 이제는 태양계에서 더 나아가 은하계의 세기가 오고 있다.‘ 라며 위 프로젝트에 대한 긍정적인 전망을 내놓았다.

인류는 더 큰 발걸음을 딛고 나아가고 있는 중이다.

참고문헌

https://breakthroughinitiatives.org/ - 공식 홈페이지

Thiem Hoang. (2017). Breakthrough Starshot Project. 한국천문학회보, 42(2), 56-56.

Lubin, P. "A Roadmap to Interstellar Flight,” submitted to JBIS (2016)

Landis, G., “Beamed energy propulsion for practical interstellar flight”, JBIS, 52, 420 (1999)