「법의학의 시선」법의학의 역사(1)

사건의 진상을 정확히 밝혀 억울한 죽음이 없도록 함은 중요하다. 객관적인 증거를 바탕으로 정의를 실현해야 한다. 우리 선조 또한 이를 중요시 여겨 정해진 규정에 따라 엄격하게 검험을 진행했다. 이 글에서는 조선시대의 검험에 대해 살펴 죽음의 진실을 밝히는 행위의 중요성을 강조하려 한다.

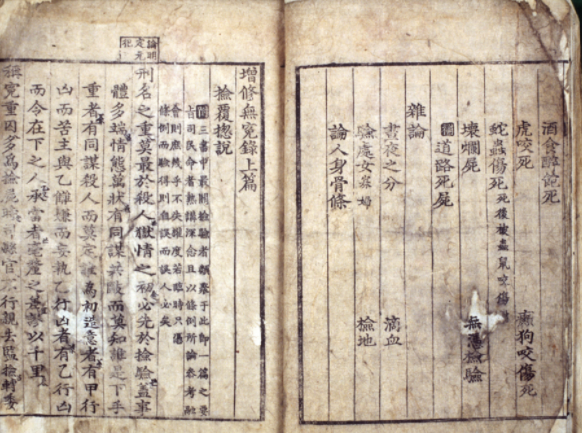

조선의 법의학 서적 '신주무원록'을 살펴 보면 우리 선조가 얼마나 죽음의 진실을 밝히는 것을 중요시 했는지 알 수 있다. 살인사건은 매우 중대한 사건으로 여겨 '무원록'을 받아들여 주석과 음훈을 덧붙인 이 책은 세종의 애민정신 또한 찾아 볼 수 있다. 지방 관리들이 검험을 회피하거나 고문으로 자백을 받아내어 형을 진행하기를 방지하고자 적극적으로 편찬했다. 무원록[無寃錄] : 없을 무, 원통할 원. 그 제목에서도 확인해 볼 수 있듯 '원통함을 없게 하라'라는 신념이 잘 드러난다.

정약용의 형법서 '흠흠신서'에서 또한 얼마나 사망사건을 중요시 여겼는지 살펴볼 수 있다. 그는 관리들의 소홀함, 제도의 폐단 등을 지적하면서 후세 관리들 또한 이에 대해 관심을 가져 생명을 존중하고 올바르게 판단해 주길 기대하였다.

"시체를 검안하는 것은 사람의 죽고 사는 일이 달린 일이었다. 중앙이나 지방의 관리 중에는 혹은 친히 검시하지 않고 다 아전에게 맡긴다는 매우 온당하지 못하다. 중앙과 지방의 관리를 하여금 친히 자신이 검험하게 하라"

'신주무원록'은 350년간 조선의 시체 검험 지침서로 사용되었다. 하지만 '신주무원록' 또한 원나라의 사례의 비중이 크고 조선의 제도와 다르다는 문제점을 가지고 있었다. 이 문제점은 영조 때에 개정이 된다.

'신주무원록' 중에서 불필요한 내용을 줄이고 조선 실정에 맞게 교정하여 '증수무원록'을 편찬한다. 후에도 '증수무원록대전', '증수무원록언해' 가 편찬되면서 조선의 사망사건 조사 지침서로 활용된다.

현대, 다양한 과학기술을 기반으로 사망사건을 체계적으로 분석한다. 그렇다면 지금과 같은 기술이 없던 조선시대에는 어떤 방법으로 사건을 조사했을까? 믿을만한 방법이었을지, 그 방법에 대해 의문이 든다.

물론 과학기술의 한계는 보인다. 하지만 시체 검험과 관련한 내용은 현대 법의학과 견주어도 될만큼 그에 대한 이해가 뛰어나다. 다음 글에서는 조선시대 당시의 법의학과 검시 과정을 살펴보며 법의학의 이해와 정확도에 대해 다뤄보려 한다.

참고문헌

-유덕열, "A Study on postmortem Investigation in Choson Dynasty era", Ph.D.dissertation, 한양대학교 법학전문대학원, 2017

-그림1 한국민족문화대백과

-그림2 한국민족문화대백과