[무표정의 웃음] 당신은 지금 웃고 있나요?

"왜 무표정으로 웃으시나요?"

역설적인 문장이다. 웃는다면 당연하게도 표정이 변하기 마련인데 어떻게 무표정으로 웃을 수 있는가. 하지만 2020년대를 살아가고 있는 우리에게는, 그리 어려운 일이 아닐 뿐더러 누구나 이 웃음을 구사한다.

사이버 웃음

우리를 표정 없이 웃게 하는 범인은 바로 온라인 메신저이다. 온라인에서는 이모티콘과 의성어를 주고받으며 웃고 있음에도 불구하고, 현실의 표정은 변화가 없이 굳어있는 것이다. 이는 심지어 발전하여 메세지 텍스트에서 ㅋ 과 같은 자음의 개수에 따라 웃음의 의도를 유추하기도 하는 등, '웃음'이라는 표현의 매개체는 점점 변화하고 있다.

사이버 공간의 발달로 생겨난 이 기묘한 현상은 왜 일어나며, 과연 어떤 효과를 불러일으킬 것일까. 하지만 이를 생각하기에 앞서, 먼저 웃음 자체에 대하여 알아보고자 한다.

웃음의 역사

독일의 언어학자인 만프레드 가이어의 책 '웃음의 계보학'에 따르면, 서양에서는 웃음이라는 개념을 고대 그리스 때부터 주목하기 시작하였다. 당시의 철학자들은 웃음의 경망스러움을 부정적인 태도로 바라보았다. 하지만 르네상스 이후로 대개 철학자들이 웃음을 긍정하기 시작하고, 현대에 와서는 웃음은 인간에게 만능과도 같은 존재로 여겨진다. 많이 웃기만 해도 오래 산다는 연구가 있을 정도니 말이다.

이처럼 인류가 웃음에 관심을 가진 데에는 매우 오랜 시간이 지났음에도, 웃음에 대한 실질적 연구가 이루어진 것은 채 20년도 되지 않았다. 그리고 심리학자 로버트 프로바인은 이 분야의 선구자라 할 수 있는 인물이다.

웃음은 도구?

로버트 프로바인은 처음으로 웃음에 대해 실험적으로, 그리고 과학적으로 연구한 학자이다. 그는 인간이 진화하기 전부터 자연스럽게 이어져 왔던 '웃음'이라는 행위에 관심을 가지고 연구를 진행하였다. 피실험자를 모집해 실시했던 첫 실험을 너무나도 다양한 상황과 변수로 인해 실패한 프로바인은 직접 1200여 개의 웃음 샘플을 교내에서 채집하였다. 그 상황들을 분석하고 행위자를 분류한 결과, 상당히 놀라운 값이 도출되었다.

사람들은 실제로 웃을 만한 상황, 예컨대 농담을 들었을 때에는 웃는 경우가 드물었고 그저 일상적인 문장 ― "밥 먹었어?" 와 같은 ― 의 말끝에 웃을 때가 더 많았던 것이다. 이후에 여러 연구들 끝에 그는 웃음이란 관계를 향상시키고 때로는 특정인을 배척할 때에도 사용되는, 하나의 사회적 도구이자 기술이라는 결론을 내렸다. 이 부분은 뒷 내용에 다시 등장할 것이니, 잘 기억해 두길 바란다.

글자로 웃기

그렇다면 다시 본래 주제로 돌아와서, 글자로 된 웃음에 관심을 가져보자. 언어학자 살리 타글리아몬트에 따르면 기록된 최고(最古)의 텍스트로 된 웃음은 기원후 1000년에 등장하였다; 이는 라틴어 문법 책에 기록된 'haha'와 'hehe'이다. 이러한 일명 '글자 웃음'이 한반도에서는 조선왕조실록에 등장하는데, 정조실록의 한 편지를 보면 정조가 '可呵(가가)'라는 단어를 사용한 것을 찾아볼 수 있다.[1] 可呵(가가)란 스스로 생각해도 우습다는 뜻으로 사용되었던 단어로, 마치 'haha'처럼 웃음소리를 나타낸 것이다. 이처럼 마치 현대에 와서야 사용되기 시작한 것처럼 여겨지는 글자 웃음이 상당히 오랜 시간 동안 이미 사용되고 있었음을 알 수 있다.

재미없는 웃음

이러한 텍스트 웃음은 현대에 와서 더욱 간단한 형태로 변형되었다. 키보드의 자음 키만 누르는 방식인 ㅋㅋㅋ, ㅎㅎ 등으로 말이다. 하지만 여기서 중요한 점은, 어째서 많은 사람들이 키보드로 웃음을 입력하며 실제로는 웃지 않고 있는가이다. 이를 아래의 방식을 통해 텍스트 웃음이 변화한 방식과 웃음의 목적을 함께 고려한 결과 결론을 도출해낼 수 있었다.

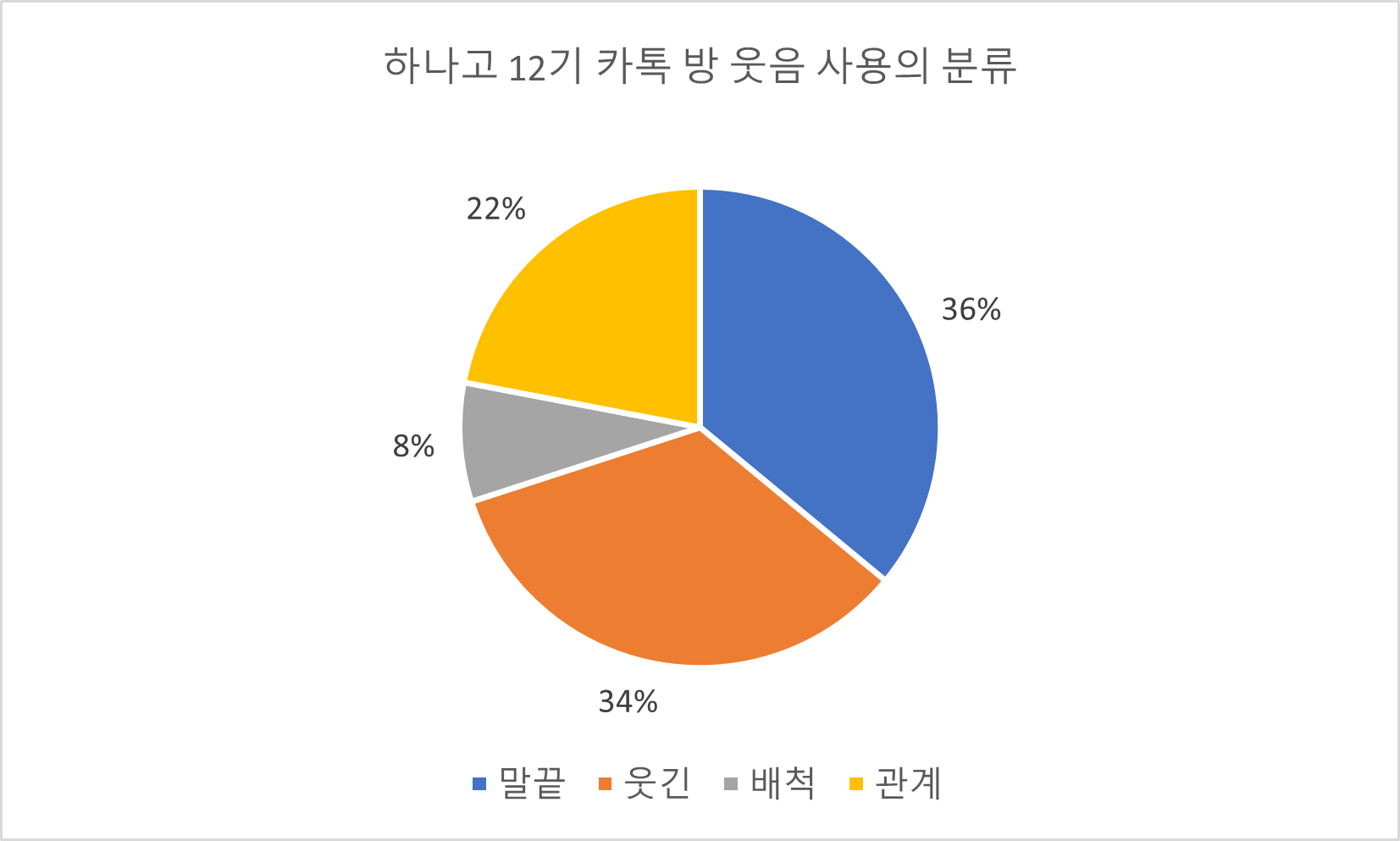

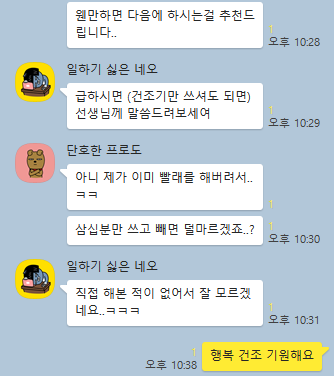

위 그래프는 하나고등학교 12기 카카오톡 방에서 웃음이 사용된 상황을 분류한 것이다. 최근 50개의 텍스트 웃음을 다분히 주관적인 기준으로 나누어 본 결과, 큰 뜻 없이 말끝에 웃음을 붙이는 경우가 가장 큰 비율을 보였으며, 관계 향상 또는 유지를 목적으로 한 웃음은 20%가 넘는 비율을 보였다. 글자 웃음 표현의 간소화와 이러한 웃음의 경향을 뒷받침하여 보았을 때, 실제로 프로바인의 연구가 옳으며 이는 메신저와 같은 웃음의 다양한 매개체에서도 동일하게 적용된다는 것을 알 수 있다.

현웃(현실 웃음)

이러한 현상은 웃음이 일종의 사회적 도구라는 점을 미루어 보았을 때 자연스러운 것은 맞지만, 다소 안타까운 것도 사실이다. 직접 얼굴을 맞대고 대화할 기회가 줄어가는 요즘, 웃을 일도 점점 더 없어져 간다. 마냥 무표정으로 대화창에 글자만 치는 것이 아닌, 조금은 의식적이더라도 소리내어 웃는 '현웃'을 즐기는 것은 어떻겠는가. 삭막한 고등학교 생활을 다채롭게 색칠해 주는 것은 결국 웃음이니 말이다.

참고 문헌

[1] 조선왕조실록. [Online]. Available: http://sillok.history.go.kr/id/wva_11510007_003. [Accessed: 20-Oct-2021].

cover image : https://pixabay.com/ko/photos/남자-전화-번호-모바일-4144049/