빅데이터로 통증측정 - 통증 biomarker (2)

빅데이터와 뇌영상을 이용해 통증을 측정할 수 있을까?

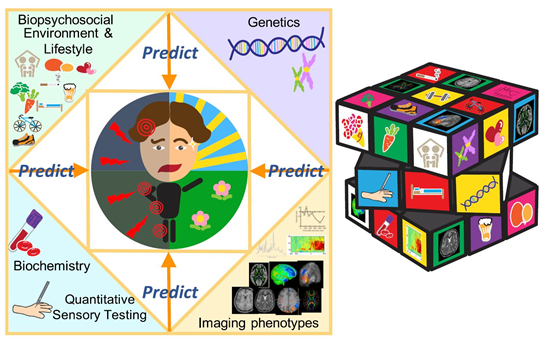

앞선 글을 통해 통증을 평가하는 지표, 즉 통증 biomarker(통증 생체표지자)로 여러 가지 항목에 대한 연구가 진행되고 있음을 소개했다. 아직 1편을 읽지 않은 독자를 위해 간략히 요약을 한 후 본론으로 들어가고자 한다. 통증 biomarker는 통증에 관하여 생물학적으로 정상인 과정과 병리적인 과정을 객관적으로 측정 및 평가할 수 있는 지표를 말한다. 당뇨병을 위한 지표가 혈액 내 당 수치, 고혈압 진단을 위한 수축기, 이완기 혈압이 있고, 조직검사에서 현미경을 통해 암세포를 발견하듯이, 통증을 객관화시킬 수 있는 지표를 일컫는다. 그 후보들로는 피부 조직검사, 유전자검사, 신경성장인자 등의 표식자 검사, MRI 등의 뇌신경 영상검사, 뇌파 검사 등이 있다. [1]

이번 글에서는 이 중 가장 활발히 연구가 진행되어 온 빅데이터를 활용하여 머신 러닝으로 분석하는 내용과 뇌영상검사 중 fMRI를 이용해 통증을 분석하는 방법에 대해 알아보고자 한다.

빅데이터

전통적인 통계 소프트웨어로 분석이 불가능할 정도의 거대한 양의 데이터가 축적이 되면, 이 많은 양의 정보를 처리할 수 있는 새로운 연산 알고리즘이 필요하게 된다. 통증과 관련된 환자 정보, 예를 들면 통증과 관련 환자 개인의 특성, 치료에 대한 효과, 여러 종류의 검사 결과 등의 소위 “빅데이터”를 효과적으로 분석할 수 있다면 좋을 것이다.

스탠포드 대학의 Sean Mackey 박사와 동료들이 Collaborative Health Outcomes Information Registry (CHOIR)라는 오픈소스 플랫폼을 개발했다. [2] 건강과 병원 정보와 관련된 전자기록을 포함하고, 나아가 그 이상의 상세한 정보를 수집하는 플랫폼을 공개한 것이다. 병원에서 일반적으로 기록하는 환자 정보 외에도 더 심층적인 데이터를 광범위하게 수집하게 된다. 예를 들면 환자가 통증에 대해 어느 정도 괴로워하고, 심리적, 정신적으로 어떤 양상으로 통증에 반응하는지에 대한 데이터를 수집한다. 또, 통증이 언제쯤 호전될 거라 믿는지, 얼마큼 더 악화될 것이라 두려워하는지 등의 상세 정보도 모아서 분석한다. 이런 정보를 제공한 각 환자가 어떤 치료에 더 효과적으로 반응하는지 등의 방대한 양의 정보를 분석하면 어떤 환자가 통증이 개선될 것이고, 어떤 종류의 환자가 특정 치료법에 더 효과를 볼 수 있을 것인지 예측이 가능하다.

Biomarker로써의 뇌영상검사

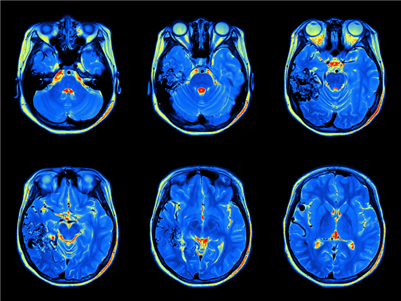

fMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging, 기능적 자기공명영상)등의 영상 검사가 현재로서는 통증 biomarker로 가장 많은 연구가 진행되는 항목이다. fMRI는 혈중 산소 농도의 변화를 감지하여 뇌 활동을 측정하는 기술이다. 어떤 뇌신경 세포가 활성화 되면 신진 대사를 위해 산소를 사용하고, 그 부위에 일시적으로 혈중 산소 농도의 차이가 발생하는데, 이를 자기장의 변화로 측정한다. 이를 통해 특정 뇌기능에 해당하는 뇌 영역을 확인할 수 있다.

특히 인공지능(AI)을 활용한 컴퓨터 분석을 통해 뇌영상 이미지에 나온 정보로 통증과 관련된 경험이나, 치료 효과 등을 분석할 수 있는 뇌 활동 관련 지표를 조금씩 찾아내고 있는 중이다. 통증을 주었을 때 반응이 변화하는 뇌의 위치를 순차적으로, 그리고 반복적으로 확인하여, 뇌의 어느 부분이 통증을 인지하고, 이에 대한 반응을 보이게 되는지, 그리고 이 과정이 시간이 흐름에 따라 어떻게 변화해 가는지 분석을 한다. [3]

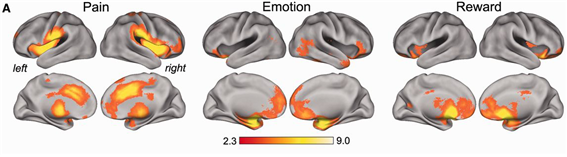

토론토 대학의 Karen Davis 박사는 뇌영상 이미지를 이용해 통증이 뇌의 구조와 기능에 어떤 영향을 끼치는지 연구해왔다. 그는 많은 사람의 데이터에 개인의 변수를 대입해 해석할 때 지나치게 일반화하거나 과잉 분석이 이루어지면, 오히려 부정확한 결론이나 추측을 낳을 수 있다고 경고한다. 특히, 만성적으로 통증에 시달린 환자는 뇌의 신경 회로들이 연결되는 방식에 일반인의 뇌와 다른 변화가 생기기 때문이다. ‘그림3’에서 볼 수 있듯이 통증을 지각하여 느끼는 뇌의 영역이 있고, 통증에 반응하고 조절하는 신경 네트 워크가 훨씬 복잡한 구조로 있는데 이 여러 영역들이 반응하는 범위나, 정도, 그리고 시간적인 변화가 사람마다 다를 수 있다. 통증을 지각하는 신경망이 더 우세를 보이는 사람은 더 통각에 예민하다고 볼 수 있다. 반대로, 통증 반응을 조절하는 pain modulation circuitry가 더 우세한 사람이라면 통증에 더 무디거나 잘 대처할 것이라고 예상할 수 있다. [4]

노스 웨스턴 대학의 Apkarian 박사는 최근 연구에서 뇌영상 검사 분석을 통해 일회성으로 허리 통증을 겪은 사람이 결국 만성 통증으로 발전할 것인지 예측할 수 있음을 밝혔다. 뇌MRI를 촬영해 감정과 행동 반응과 관련 깊은 대뇌 변연계(limbic system) 부위의 특징적인 패턴을 확인할 수 있었다. [5] 또한, 뇌영상에 대한 컴퓨터 분석 알고리즘을 통해 뇌가 활성화되는 복합적인 패턴을 발견하였는데, 이를 ‘neural pain signature’ 즉, 신경 통증 특성화 패턴이라 할 수 있고, 통증에 대한 인지 행동 치료를 받으면 이런 일련의 패턴이 다른 패턴으로 바뀌는 것도 확인되었다. 통증 치료를 위한 약물을 개발할 때 이런 패턴에 대한 분석을 활용하면 좋을 것이라 기대해 볼 수 있다.

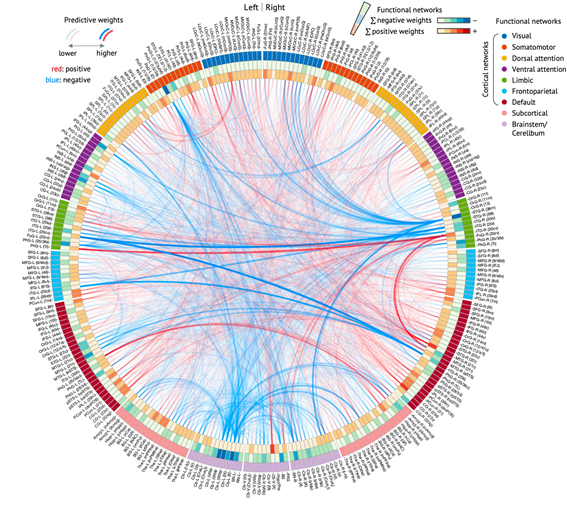

마지막으로 성균관대 글로벌 바이오메디컬공학과 연구팀이 올해 발표한 논문 하나를 소개한다. 〔6〕 연구팀은 실제 임상적인 통증과 유사한 실험적인 통증 (experimental tonic pain) 모델을 고민하다가, 캡사이신을 혀에 발라 통증을 유발하는 방법을 고안하였다. 캡사이신을 바른 종이를 혀에 대고 10초간 문 다음 종이를 빼내고, 1분간 입으로 숨을 쉬며 캡사이신을 혀에 스며들게 하는 방식이다. 피험자가 입안에서 통증을 느낄 때 fMRI를 이용해서, 뇌기능 커넥톰의 변화 패턴을 기록했다. (뇌기능 커넥톰은 뇌의 여러 영역들 간의 상호작용을 나타낸 뇌지도 이다). 그 결과 캡사이신으로 통증을 유발한 후 뇌 속에서 통증이 나타나는 패턴을 분석해 보니, 통증 강도에 따른 뇌의 변화를 정학하게 예측했다. 또한, 여기서 얻은 통증의 뇌기능 커넥톰을 허리 통증 환자에게 적용한 결과, 환자가 주관적으로 말한 통증 점수를 뇌를 읽어 정량적으로 예측하는 데 성공했다. 논문에 대한 더 자세한 내용이 궁금하신 분들은 제 1저자가 직접 논문을 친절하게 요약한 다음 동영상을 참조하시길 바란다. 〔7〕

이상 살펴본 바와 같이 빅데이터와 fMRI로 대표되는 뇌영상 이미지 등이 통증 marker로 가장 활발히 연구되고 있는 분야이다. 다음 편에서는 이 외에 각광을 받고 있는 연구 분야에 대해 알아보기로 한다.

참고문헌

[1] Tracey I, Composite Pain Biomarker Signatures for Objective Assessment and Effective Treatment. Neuron. 2019 Mar 6;101(5):783-800.

[2] 스탠포드 빅데이터 오픈소스 플랫폼 (CHOIR) Collaborative Health Outcomes Information Registry (CHOIR):

[3] Borsook D. Biomarkers for chronic pain and analgesia. Part 2: how, where, and what to look for using functional imaging. Discov Med. 2011 Mar;11(58):209-19.

[4] Davis KD. Discovery and validation of biomarkers to aid the development of safe and effective pain therapeutics: challenges and opportunities. Nat Rev Neurol. 2020 Jul;16(7):381-400

[5] A Vania Apkarian, An objective measure of chronic pain could improve treatment and translation. Pain Research Forum. 2019

〔6〕 A neuroimaging biomarker for sustained experimental and clinical pain. 2021 Jan;27(1):174-182

〔7〕 A video abstract for "A Neuroimaging Biomarker for Sustained Experimental and Clinical Pain" on Nature Medicine (2020)

https://www.youtube.com/watch?v=U_Y7vwGw5So

그림 1. Tracey I, Composite Pain Biomarker Signatures for Objective Assessment and Effective Treatment. Neuron. 2019 Mar 6;101(5):783-800.

그림 2. Javeria A. Shape shifting pain: chronification of back pain shifts brain representation from nociceptive to emotional circuits, Brain, Volume 136, Issue 9, September 2013, Pages 2751–2768

그림 3. Davis KD. Discovery and validation of biomarkers to aid the development of safe and effective pain therapeutics: challenges and opportunities. Nat Rev Neurol. 2020 Jul;16(7):381-400

그림 4. A neuroimaging biomarker for sustained experimental and clinical pain. 2021 Jan;27(1):174-182

Cover image: www.npr.org/sections/health-shots/2019/05/20/724136568/how-the-brain-shapes-pain-and-links-ouch-with-emotion