수면과 통증이 관련이 있을까??

필자는 수면과 통증, 이 두 가지 생리 현상에 대해 각각 공부하다가, 수면 문제와 통증 사이에 어떤 연결 고리가 있는지 궁금증이 생겼다. 그리고 최근 연재한 통증 biomarker 관련 글에서 수면 패턴의 변화가 통증의 지표로 사용될 수 있다는 연구 결과를 접한 후, 이와 관련된 연구 자료들을 찾아보았다.

닭이 먼저냐, 달걀이 먼저냐?

통증과 수면 사이에 영향은 양방향일까 아니면 일방적일까? 굳이 임상 연구 또는 설문 조사를 거치지 않아도, 몸에 통증이 심하면 수면에 장애가 유발될 것이고, 잠을 잘 못 자면 몸이 아파올 것이라고 쉽게 유추할 수 있다. 그러나 근거에 바탕을 둔, 좀 더 명확한 관계를 규명해야 하지 않을까? 가장 먼저 드는 의문은 수면 문제와 통증 악화의 선후 관계이다. 수면 장애와 통증, 둘 중 어느 것이 원발 요인일까? 그리고 수면과 통증 사이의 영향력은 단방향일까, 쌍방향일까? 둘 사이의 관계를 과학적으로 파헤친 연구는 있을까? 수면 문제와 통증 문제 사이에 영향을 주는 신경, 신경전달물질, 호르몬 등이 밝혀진 것이 있을까? 두 문제 사이의 연결 고리를 끊으면 통증이 수면을 방해하고, 수면 부족이 통증을 다시 악화시키는 악성 고리를 영원히 끊어버릴 수 있지 않을까?

이러한 궁금증을 해결하기 위해 여러 자료들을 찾아 정리해 보았고, 이 내용을 다음 5가지 순서로 소개하겠다.

1.수면과 통증에 관한 설문조사

2.수면의 정의와 통증의 정의 및 분류

3.수면과 통증의 방향성의 문제

4.수면과 통증의 관계에 대한 기전

5. 수면-통증 관계에 기반한 향후 연구 및 임상적 적용

1. 수면과 통증에 관한 설문조사

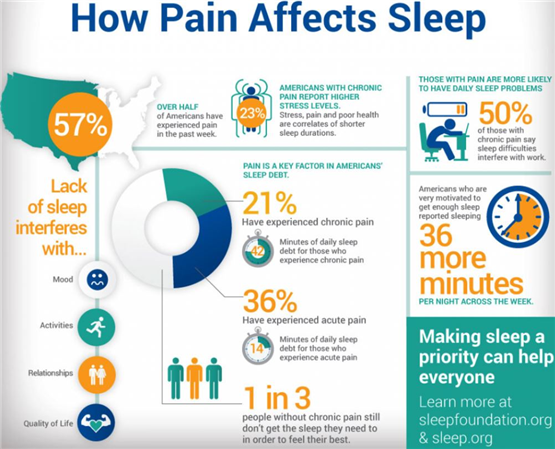

미국수면재단(National Sleep Foundation)에서 2015년에 1000여 명을 대상으로 시행한 하나의 설문조사를 살펴보자. [그림 1]은 설문 조사 결과를 인포그래픽으로 보여주고 있다. 이 그림의 내용만 보더라도, 수면과 통증은 매우 밀접한 관계가 있음을 알 수 있다. 그림에 나와 있는 내용 말고도, 중요한 내용들을 요약해 보면 다음과 같다. [1]

People with pain sleep less.

만성 통증에 시달리는 사람 중 수면에 지장을 느끼지 않는 경우는 22%에 불과했다.

People with pain have a greater sleep debt.

‘수면 부채’라는 개념은 개인이 느끼는 필요 수면 량 대비 실제 취한 수면의 양, 쉽게 말해 ‘수면 부족량’이라 생각하면 되겠다. 만성 통증에 시달리는 사람은 통증이 없는 사람에 비해 평균적으로 약 한 시간 정도 많은 수면 부채를 호소했다.

Sleeping difficulties that result from pain impact quality of life.

만성 통증에 시달리는 사람 중 57%가 업무 또는 학업, 대인관계 등 삶의 질과 관련된 문제에 수면 문제가 영향을 준다고 답하였다.

Individuals with chronic pain are three times more likely to be diagnosed with a sleep disorder.

만성 통증에 시달리는 사람은 수면 질환을 진단 받을 확률이 무려 세 배나 증가하였다.

2. 수면의 정의와 통증의 정의 및 분류

다음은 수면과 통증의 정의를 알아보자.

수면은 개인으로 하여금 외부 환경과 부분적으로 단절되게 하는 복합적인 행동학적, 생리학적 과정이며 신체 및 정신건강의 회복, 감정 조절, 기억 강화, 학습의 과정에 관여하는 생리현상이다. (Seigel 2005; Walker 2006)

2020년 국제통증연구학회(IASP)에서 개정한 통증의 정의는 ‘통증이란 실재적이거나 잠재적인 조직 손상과 관련되었거나 유사한 불쾌한 감각적, 감정적인 경험’이다.통증은 광범위하게 다음 세 가지로 분류할 수 있고, 통증의 분류를 알면 아래에 설명할 연구 결과를 이해하기가 쉽다. [2]

1.nociceptive pain (통각수용기성 통증)

2. inflammatory pain (염증성 통증)

3. pathological pain (병리학적 통증) : neuropathic (신경병적) 또는 dysfunctional (가능장애성)

통각수용기성 통증은 손상 또는 유해한 자극에 대한 접촉을 최소화하기 위한 정상적인 보호 작용으로 정상적인 생리학적 반응이다. 염증성 통증이란, 감염이나 조직 손상에 따른 면역학적 반응이며 움직임이나 물리적 접촉을 피하게 하여 조직 회복을 돕는 현상이다. 반면, 병리학적 통증은, 위에 언급된 정상적인 보호 과정과 달리 비정상적 반응이다. 중추신경계 또는 말초신경에 병이 발생한 경우와, 실제로는 신경에 손상이나 염증이 없는데도 신경 관련 통증을 느끼는 경우(fibromyalgia 섬유근육통, irritable bowel syndrome 과민성 대장 증후군 등)를 포함한다.

3. 수면과 통증의 방향성의 문제 : 수면과 통증의 관계의 난제

그러면 가장 먼저 의문이 발생하는 내용, 즉 방향성의 문제에 대한 연구 결과들을 알아보자. 수면 문제와 통증 문제가 서로 계속 펀치를 주고받는 복싱 매치인지, 일방적인 술래잡기 관계인지, 아니면 꼬리잡기 놀이로 무한루프를 도는 관계인지 등등.

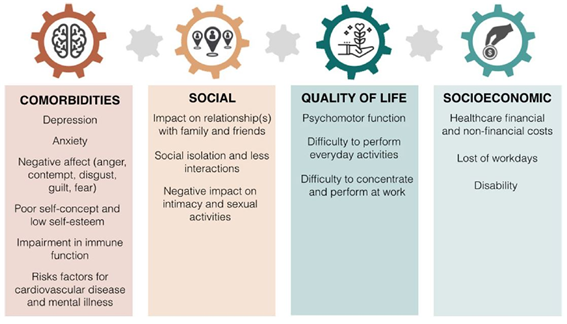

굳이 방향성을 따지지 않더라도 수면과 통증 사이의 상호 작용의 결과로 수많은 의학적 합병증, 사회 적응 문제, 삶의 질 저하, 그리고 경제 사회적인 손실이 발생한다. 〔그림 2〕에서 보듯이 각종 정신과적인 문제, 심장혈관 질환, 대인관계 부적응, 학업 및 업무 능력 저하, 막대한 경제적인 손실 등의 문제가 따른다. [2]

아델레이드 대학의 Mathias 교수가 진행한 연구에 따르면 약 7500명의 데이터를 분석한 결과 성인 만성 통증 환자 중 수면 질환이 44%에서 확인되었다. 그 중 불면증(72%), 하지불안증후군(32%), 그리고 수면무호흡증(32%)이 가장 많았다. [3]

얼핏 서로 동등하게 영향을 주고받을 것이라 생각하기 쉽다. 초기 연구에서도 이를 뒷받침하는 양상을 보였지만 최근에서 수면 문제가 통증 악화에 더 많이 기여한다는 일방적인 영향력을 입증하는 연구 결과가 많이 나오고 있다. [2] Schuh-Hofer 교수의 2015년 연구에서 수면박탈 프로토콜을 따르게 되면 통증 과민 반응이 유발되는 것으로 입증되었고, Faraut 교수는 이런 반응은 낮잠 또는 짧은 수면 보충으로 사라지는 것을 확인되었다. Lewandowski Holly 교수의 2017년 연구에서는 흥미롭게도 수면 시간이 짧거나 수면의 질이 떨어지는 경우 수면 후 아침에 통증 정도가 더 악화될 것을 예측할 수 있으나 수면 전 통증의 정도가 수면에 끼치는 영향력은 적은 것으로 확인할 수 있었다.

이처럼 수면 문제와 통증 문제가 서로 동등하게 영향을 주고받을 것이라는 상식을 뒤집는 연구 결과가 최근에 많이 나오고 있는 실정이며, 실제로는 양방향 보다는 일방적인 영향력이 더 클 수 있는 것으로 보인다. 그러므로 수면과 통증 관계의 인과 관계 및 방향성을 더 명확하게 밝혀줄 더 많은 연구가 이루어져야 할 것이다.

4. 수면과 통증과의 관계에 관여하는 근본적인 기전은 무엇일까?

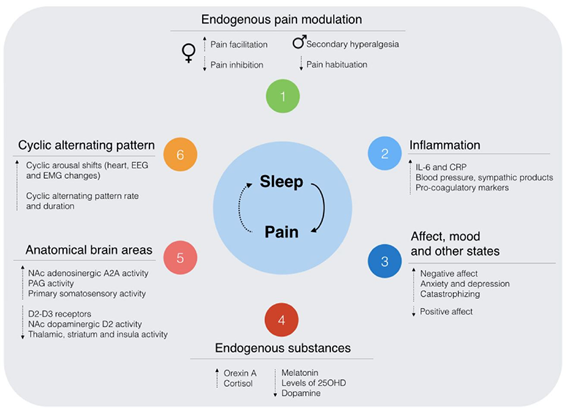

이미 수면과 통증 사이의 관계에 대해 많은 연구가 이루어졌고, 여러 사실들이 밝혀졌지만, 이에 대한 근본적인 메커니즘은 알려진 바가 별로 없다. 지금까지 진행된 연구 결과들을 종합해 볼 때, 두 요인 사이의 조절 기전에 대한 후보로 생각해 볼 수 있는 것들은 다음 여섯 가지 정도이며, 〔그림3〕은 이를 요약해서 보여준다. [2]

1) Endogenous pain modulation(EPM) : 내인성 통증 조절 기전

2) Inflammation : 염증성 물질, 즉 cytokine(사이토카인)을 통한 영향

3) Affect and mood : 긍정적 감정과 부정적 감정의 수면과 통증에 대한 영향

4) Endogenous substances : 도파민, 오렉신, 멜라토닌, 비타민D 등의 내인성 물질을 통한 조절

5) Anatomical brain areas : 특정 뇌 부위의 활성화 또는 비활성화로 인한 관계

6) Cyclic alternating pattern(CAP) : 비렘수면중 일어나는 고리형 교차 패턴 현상으로 조절되는 기전

이 여섯 가지 기전에 대해 현재까지 밝혀진 연구 결과를 조금씩만 소개해본다.

1) Endogenous pain modulation(EPM) : 내인성 통증 조절 기전

내인성 통증 조절 기전은 통각성 신호 처리(nociceptive signal processing)에 영향을 끼치는 중추신경계의 작용이라고 정의할 수 있다. 즉, 통각성 신경에 들어온 통증 신호를 뇌와 척수가 어떻게 처리하느냐를 의미한다. 내인성 통증 조절 기전은 통증 촉진 기전(pain facilitation)과 통증 억제 기능(pain inhibition)으로 이루어지는 신경성 통증 조절 기전인데, 수면 부족 등의 수면 문제가 통증 촉진은 증가시키고, 통증 억제는 감소시켜서 결과적으로 통증을 더 악화시킨다. 지금까지 밝혀진 연구에 의하면 수면 문제가 통증 촉진보다는 통증 억제 기능에 더 많은 문제를 일으킨다고 한다.

2) Inflammation : 염증성 사이토카인에 의한 조절 기전

염증성 사이토카인인 IL-1β, IL-6, TNF-α 등의 물질들이 신경병적 통증에 관여한다고 알려져 있으며, 이들 물질들이 중추신경계에 작용하여 수면 조절에도 영향을 끼친다. 또한 수면박탈의 결과로 염증성 사이토카인이 증가하기도 하여 통증에 악영향을 미치기도 한다. 즉, 수면의 악화로 염증성 사이토카인에 변화가 생겨 면역 반응에 영향을 주게 되고, 이로 인하여 만성 통증이 악화 될 수 있다. 또한 통증과 관련된 염증성 산물들이 수면 메커니즘을 헤칠 수도 있다.

3) Affect and mood

긍정적 감정(positive affect , PA)와 부정적 감정(negative affect, NA)이 통증에 끼치는 영향은 이미 많은 연구로 입증되어 있고, 최근에는 이 둘 사이의 비율이 수면에 끼치는 영향도 많이 밝혀지고 있다. PA/NA가 통증과 수면에 동시에 영향을 끼치므로 둘 사이의 연결 고리로 작용할 수 있을 것이란 가정 하에 연구가 진행되고 있다.

4) Endogenous substances

도파민, 오렉신, 멜라토닌, 비타민D 등의 내인성 물질들은 수면 각성 조절에 매우 중요한 물질들로, 수면 주기, 및 각성과 수면 조절 단계에서 뇌신경계의 조절에 결정적으로 작용하는 물질들이다. 이 물질들의 수면과 각성 조절에 대한 작용은 필자가 작년에 작성한 글을 통해 확인하시기 바란다. 최근에 이 물질들이 통증 조절 및 인지에도 중요한 역할을 하고 있음이 알려지고 있어서 통증과 수면 사이 관계에 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

5) Anatomical brain areas

통증 인지, 통증 조절, 수면 각성 제어 등의 역할을 하는 뇌의 특정 부위가 어떻게 작동되는지 알아보면 수면과 통증이 영향을 주고받는 뇌의 영향을 유추해볼 수 있다. 필자가 앞선 글에서 pain biomarker로 활용할 수 있는 뇌영상이미지에 대해 이야기한 바 있다. 즉 기능성자기공명영상(functional magnetic resonance imaging, FMRI)를 이용하여 연구하면 수면과 통증과 관련된 뇌의 부위에 대한 정보를 얻을 수 있다. 예를 들면 피실험자를 수면 중 깨워 수면을 방해했을 때 nucleous accumbens 및 periaqueductal gray 등의 뇌영역의 활성도에 영향을 끼쳐 통증 역치 및 민감도에 악영향을 주는 것을 확인할 수 있다.

6) Cyclic alternating pattern(CAP)

CAP(고리형 교차 패턴 현상)은 비렘주면중 가끔씩 나타나는 현상으로 한 시간에 5~15회 정도의 빈도로, 뇌, 심장, 및 전체적인 근육 긴장도가 3~15초간 잠시 깨어나는 것이며, 수면 중에 주변에 일어날 수 있는 위험한 상황에 대처가 가능하도록 해준다. 이 빈도가 지나치게 잦아지면 수면의 질이 떨어지는데, 만성 통증 환자들, 특히 fibromyalgia(섬유근통)에서 50% 이상 증가하여 수면을 방해하는 것으로 알려졌다.

5. 수면-통증 관계에 기반한 향후 연구 및 임상적 적용

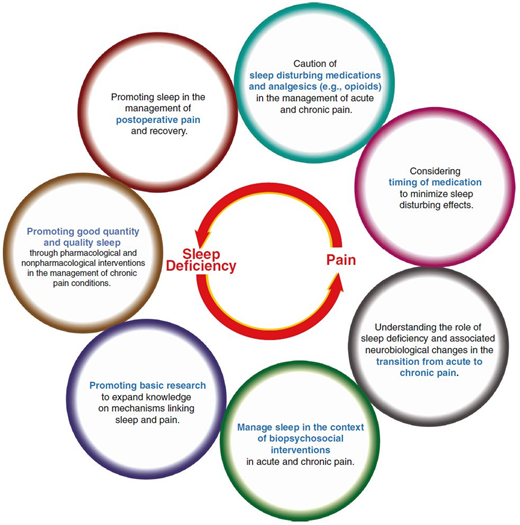

앞서 알아본 연구 성과를 가지고 수면-통증 관련 문제를 어떻게 환자들에게 적용하면 좋을지 생각해 보자. 수면 박탈 및 이와 동반된 만성 통증을 치료하는데, 우선적으로 고려할 수 있는 것은 비약물적 치료이며, cognitive behavioral therapy for insomnia(CBT-I), 즉 불면증에 대한 인지 행동 치료이다. 그 다음은 약물 치료를 고려해볼 수 있는데, 통증 자체에 대한 약물 말고도, 수면과 관련된 약물을 이용함으로써 통증까지 조절할 수 있는 장점이 있다. 또한, 약물 치료 중에 수면 장애와 만성 통증 사이를 매개하는 염증성 사이토카인을 조절하는 약을 사용하여 통증 문제와 수면 문제를 동시에 해결하는 방법이 있다. 또한 이와는 반대의 방법으로, 진통 효과를 나타내는 약물 중에 오히려 수면의 질을 떨어뜨리는 약들이 있는데, 이런 약들은 사용하지 않도록 하는 것도 중요하다. 〔그림 4〕에서 수면과 통증의 관계를 이용한 임상 적용 및 연구 방향에 대해 정리해서 보여준다. [4]

지금까지 살펴본 수면과 통증 사이의 관계에 대한 많은 연구들에도 불구하고, 아직 밝혀져야 할 사실들이 매우 많다. 앞으로의 추가 연구를 통해 수면과 통증 사이를 연결하는 고통의 고리를 끊어서 수면 장애와 통증에서 동시에 해방시키는 것이 이 분야 연구의 최종 목적이 아닐까? 최근 몇 년간 신경영상검사, 머신 러닝과 빅데이터, 전기 생리학적 검사, 유전학적 기술 등의 발달로 인해 매우 빠른 속도로 연구가 진행되고 있으므로 이 분야 연구의 앞날에 기대를 걸어도 좋을 것 같다. [2]

참고문헌

[1] https://www.sleepfoundation.org/professionals/sleep-americar-polls/2015-sleep-and-pain

[2] Herrero Babiloni A. Sleep and pain: recent insights, mechanisms, and future directions in the investigation of this relationship. J Neural Transm. 2020 Apr;127(4):647-660

[3] Mathias JL, Cant ML, Burke ALJ. Sleep disturbances and sleep disorders in adults living with chronic pain: a meta-analysis. Sleep Med. 2018 Dec;52:198-210

[4] Haack M, Simpson N, Sethna N, Kaur S, Mullington J. Sleep deficiency and chronic pain: potential underlying mechanisms and clinical implications. Neuropsychopharmacology. 2020 Jan;45(1):205-216

[그림 1] 참고 https://valleysleepcenter.com/tired-hurts-correlation-sleep-pain/