트립토판 오페론의 전사감쇠 현상

일반적으로 트립토판을 합성하는 오페론에서의 구조유전자는 프로모터(Promotor, P)와 작동자(Operator, O) 부분부터 차례대로 trpE, trpD, trpC, trpB, trpA 유전자가 하부서열에 배치되어 있는 것으로 배워왔다. 이 오페론은 세포 내부의 트립토판의 농도가 많을 때에는 조절 유전자에서 발현된 억제자에 공동억제자인 트립토판이 붙고 이 복합체가 작동자에 붙어 RNA 중합효소가 붙지 못하도록 하는, 또한 반대로 트립토판 농도가 낮으면 트립토판 생합성을 촉진하도록 유전자 발현을 하는, 음성 조절의 오페론이다. 보통 오페론을 이야기할 때에는 DNA와 RNA로서의 전사 차원에서만 이야기를 하는데, 번역 단계에서 전사를 조절하는 방법이 있다.

전사감쇠현상(Attenuation)

트립토판 유전자의 구조는 작동자 후에 구조유전자가 바로 오지 않는다. 작동자와 구조유전자에서 첫 번째인 trpE 사이에는 Leader(trpL)이라 부르는 리더 유전자가 있다. 세포 내 트립토판 농도가 낮으면 억제제가 작동자에서 떨어져 프로모터에 RNA 중합효소에 붙어 전사를 시작할 것이다. 이렇게 되면 리더 유전자 역시 전사 되게 된다. mRNA는 한 번 전사되면 일회용이 아니라, 정해진 기간 만큼 리보솜이 여러개 붙어 폴리 리보솜을 형성하면서 폴리펩타이드를 계속 생산한다. 참고로 이 모든 과정은 원핵세포이기에, 원핵세포는 DNA가 mRNA가 전사되는 동시에 리보솜이와 번역을 시작한다는 점을 유의해주기 바란다. 때때로 트립토판 양이 많아져 이미 전사되고 있는 mRNA를 끊어야 할 때가 있다. 이를 감쇠자를 통하여 해결하는데 전사감쇠현상은 전사 도중 갑자기 멈추거나 매우 느린 속도로, 효율이 심각히 떨어지는 현상을 말한다. 감쇠자는 리더 유전자 안에 속해 있는 유전자의 일종이다. 물론 이 감쇠자가 작동하는 과정은 세포마다 상이하고 복잡할 것이지만 가장 기본적인, 트립토판 오페론에서의 메커니즘으로 감쇠자가 어떻게 작용하는지를 설명하겠다.

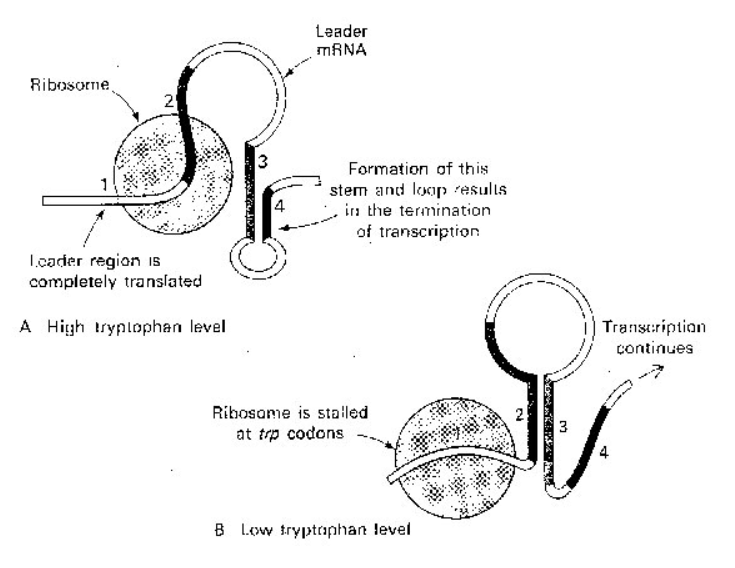

감쇠자에는 전사가 시작되는 방향인 5'에서 부터 네 가지 다른 부위를 존재하고 있다. 첫 번째 부위는 코돈 중 트립토판(trp)를 암호화 하는 코드가 들어있는 염기서열(유전자)이다. 두 번째와 세 번째는 서로 역반복 서열을 일부 포함하여 상보적인 결합을 통해 헤어핀을 만들 수 있고 세 번째와 네 번째도 마찬가지로 똑같이 헤어핀을 만들지만 네 번째 부위의 경우 뒤에 U가 잔뜩 있는 구조로 되어있어 만약 전사과정에서 3번과 4번이 헤어핀 구조를 생성하게 되면 로(Rho)인자 비의존성 전사종결이 일어날 것이다.

리보솜은 5'에서 3'으로 번역을 진행한다. 위의 그림 A에서 트립토판 농도가 높은 경우 트립토판을 코딩하는 코돈이 있는 1번 부위를 리보솜이 아무 문제 없이 번역을 할 것이고 2번에으로 다가갈 것이다. 반대로 트립토판 농도가 낮은 경우 [Fig 1-B] 처럼 리보솜이 트립토판을 필요로하는 1번 부위에서 트립토판이 올 때까지 기다릴 것이므로 속도가 늦어진다. [Fig 1-A] 경우 리보솜이 [Fig 1-B]보다 빠른 속도로 1을 통과 하고 2번으로 다가갈 것이므로 3과 4 부위의 역반복 서열이 헤어핀 구조를 만들게 되고 [Fig 1-B]는 리보솜이 1에서 속도가 급격히 느려지므로 2와 3 부위에서의 역반복 서열이 헤어핀 구조를 만들 것이다. (물론 3, 4도 헤어핀 구조를 소량 만들 수 있다.) 4번 부위 뒤에는 U가 여러개인 서열이 있기 때문에 [Fig 1-A]에서 만들어진 헤어핀 구조 뒤에는 U가 여러개인 서열이 있을 것이므로 전사가 종결될 것이다. 반대로 [Fig 1-B]에서는 4번이 헤어핀 구조를 만들지 않았으므로 전사는 계속 일어날 것이고 트립토판의 생합성은 촉진될 것이다.

참고문헌

[1] En.wikipedia.org. 2020. Trp Operon. [online] Available at: <https://en.wikipedia.org/wiki/Trp_operon> [Accessed 30 June 2020].