법계에 비추어본 최근 우리나라의 형량논란

언론사에 보도된 일부 강력 범죄자들의 내려진 선고와 형량에 대해서 네티즌들은 흔히 '솜방망이 처벌'이라는 명칭으로 비난을 하며 법을 혐오하는 형상이 일부 나타나기도 한다. 이에 대해 일부 영미법계 처벌 방식을 참고해, 여러 예외조항들을 만들어 형량을 더 중하게 바꿀 필요가 있다는 목소리도 나오는데 과연 이것이 가능한 일이고, 바람직한 일인지에 대해서 알아보겠다.

법계에 대한 이해

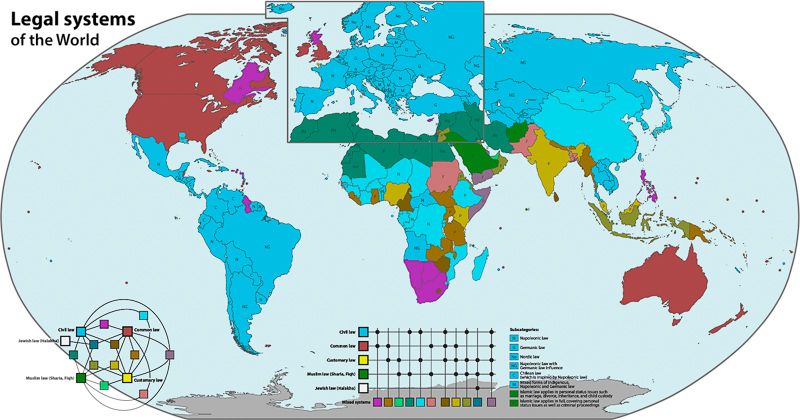

형량에 대한 논쟁에 접근하기 전에 먼저 형량 선고의 막대한 영향을 주는 법계에 대해서 알 필요가 있다. 법계(Legal System)는 법의 계통으로서 법의 체계라는 뜻이다. 이 법계는 그 해당 나라의 사법, 입법과정에서 중요한 기준으로 역사적으로 꾸준히 작용해 왔는데, 비록 완벽한 사법체계가 갖추지 못한 과거에도 법계는 히브리법과 같은 고대법을 중심으로 존재해왔다. 법계는 대개 한 국가 혹은 민족에서 형성이 되며 타 국가 혹은 타 민족으로 전승되며 발전을 거듭해 왔고, 이 결과로 현재 사회에서는 크게 영미법(Common Law)과 대륙법(Civil Law), 이 두 가지 법계가 통용된다. 이 영미법과 대륙법은 서로 몇 가지 부분에서 확연히 구분될 수 있다. 먼저 어떤 법을 따르냐에 있어서 구분될 수 있는데, 영미법은 판례법주의를 따르기 때문에 판사의 개별 판결이 재판상에서 모두 일종의 법으로 작용한다. 이에 반해 대륙법은 법의 형식성을 강조한 성문법(Written Law)형식의 법계를 계승했기에 성문화된 법만을 법으로 인정한다.

이 글에서 중점적으로 다룰 구분되는 점은 바로 어떤 방식으로 형(Sentence)를 선고 하는지 이다. 영미법의 경우 한 사건에서 각각의 범죄에 대해서 판사가 형을 모두 종합해서 형량을 계산하는 병과주의를 따른다. 이는 자연스럽게 매우 높은 형량의 선고 방식으로 이루어진다. 반대로 대륙법은 형량의 상한선이 대개 정해져 있으며, 한 사건에서 각각의 범죄 중 가장 중한 범죄에 가중해서 형량을 계산하는 가중주의를 따르기 때문에 비교적 낮은 형량의 선고방식이 나타난다.

한국의 법체계와 형량

대한민국은 근대화 과정에서 일제의 식민통치의 영향을 받아서 자연스럽게 일본의 법체계를 따르게 되었다. 일본의 법체계의 유래는 대륙법 체계에 있어서 핵심적인 나라 독일에 있는데, 결과적으로 이는 우리나라의 법의 근간이 독일의 대륙법 체계에 있다고 볼 수 있다. 반대로 우리나라는 일부 영미법의 성격을 띠기도 하는데 이는 광복이후에 미군정, 6.25 전쟁을 거치며 영미법을 따르는 미국의 영향을 받았기 때문이다. 하지만 이에 불구하고 우리나라는 거의 모든 점에 있어서 대륙법 체계가 통용되고 있는 국가다.

따라서 대한민국의 형량 선고의 방식도 대륙법계에서 사용되는 가중주의를 따른다. 가중주의 자체도 낮은 형량의 선고하는 특성을 지니지만 추가적으로 독일에서 유래된 대륙법계는 교화중심의 처벌을 지향하기에 형량은 영미법을 따르는 국가에 비해서 더욱 적은 양상을 보인다. 그런데 최근 흉악범들의 형량이 이러한 점에 근거해 국민들의 기대보다 낮은 형량이 나와 많은 비판이 나오고 있다. 이에 대해 일부 최근 법조항에서는 최근 외국기업과 교류등의 이유로 영미법을 따르는 양상을 보이는 것처럼 형량에 관한 형법에 있어서도 이러한 현상을 접목하여, 예외조항 등을 제정하는 것이 가능하다 생각할 수 있지만 이는 불가능하다.

형법은 모든 법체계에서 사법법(Judicial Law)으로 분리가 되는데, 사법법의 특징은 합목적성보다 법적안정성을 추구하기 때문이다. 즉 법의 내용이 사회가 추구하는 정의의 내용에 부합해야한다는 법의 이념보다, 법적으로 구성되어있고 논리적, 안정적으로 법이 유지되어야 한다는 법의 이념에 절대적으로 충실 한다는 것이다. 대륙법계는 이를 형법의 성문화를 통해 이를 준수한다. 영미법계는 얼핏 보기에 병과주의자체가 법적안정성을 간과한다고 생각할 수 있지만 영미법이 통용되는 미국, 영국의 경우, 길게는 몇백년 동안 각각의 범죄에 대해서 세분화적으로 선례구속의 원칙에 의거하여, 그 나라 내에서 법적경험을 가지며 처벌이 형성되어왔기 때문에 실질적으로는 법적안정성이 유지되고 있다고 볼 수 있다.

과도기적 시기에 급격하게 성문법이 제정된 한국은 영미법계 국가들처럼 법적경험에 법적안정성을 의도하기 당연히 성문법에 의존하기에, 이 형법이 규정하는 형량 등을 갑자기 영미법적 성격을 가진 예외조항들을 새로 만드는 것은 법체계와 사법적 질서, 법적 논리구조를 흐트릴 수 있는 일다. 단순히 형법보다 법적안정성을 덜 중요시하는 상법에서도 예외조항이 생기면 편법 등이 생겨나 큰 논란이 생기는 점에서 형법에서의 영미법적 성격을 가진 예외조항이 등장하는 것이 얼마나 위험한 일인지에 대해서 예측할 수 있다.

결론

그렇다고 최근에 일어나는 강력 범죄자들의 형량에 대해서 우리가 가지는 시선을 무조건 긍정적으로만 생각해야하는것은 아니다. 앞서 언급했듯 대륙법계에서 처벌방식이 교화를 중요시하듯 우리나라도 형량 자체의 문제제기 보다는 현재 사회에서 이루어지고 있는 교화 방식, 혹은 교화 과정에 대한 비판이 필요할 것이다.